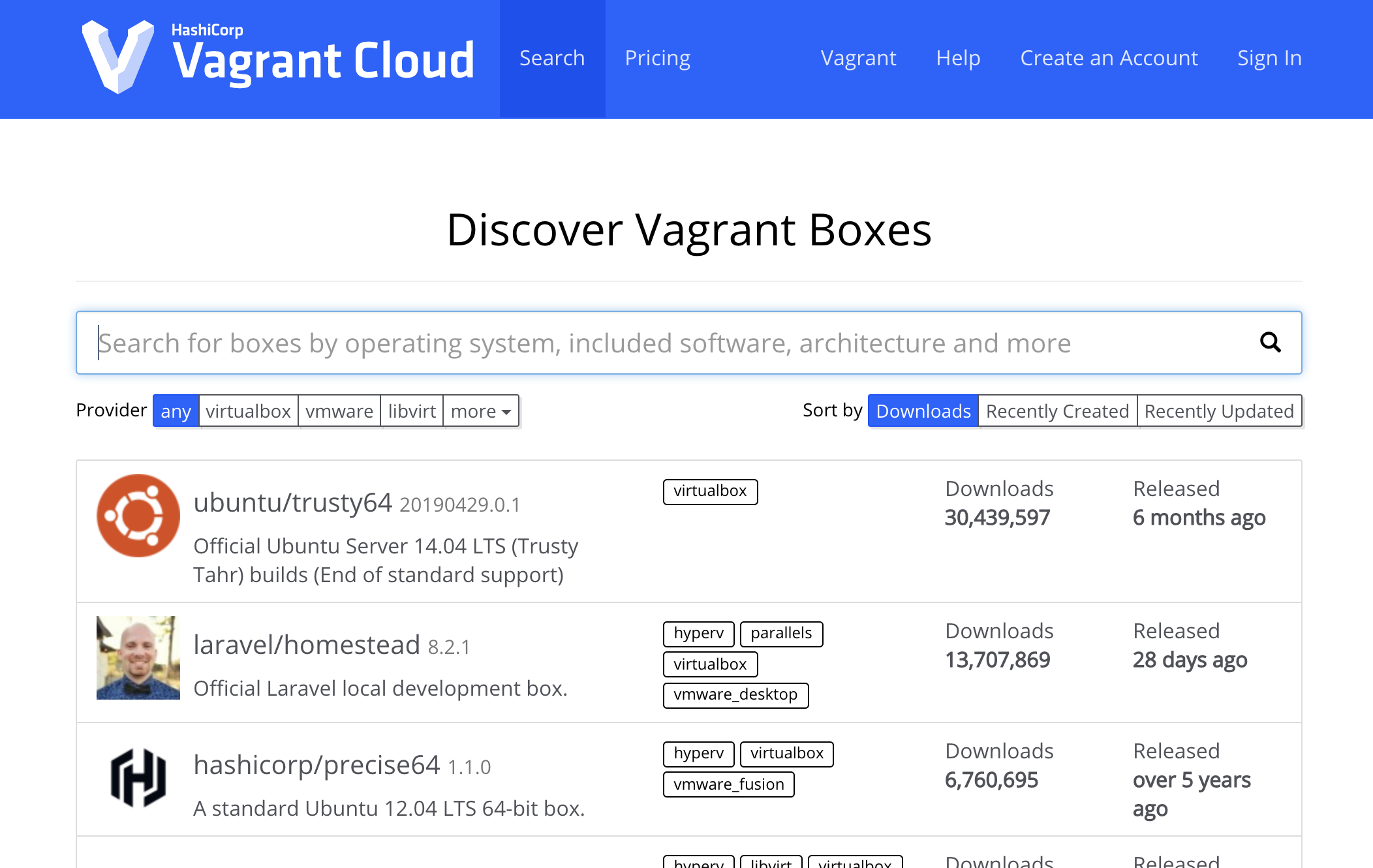

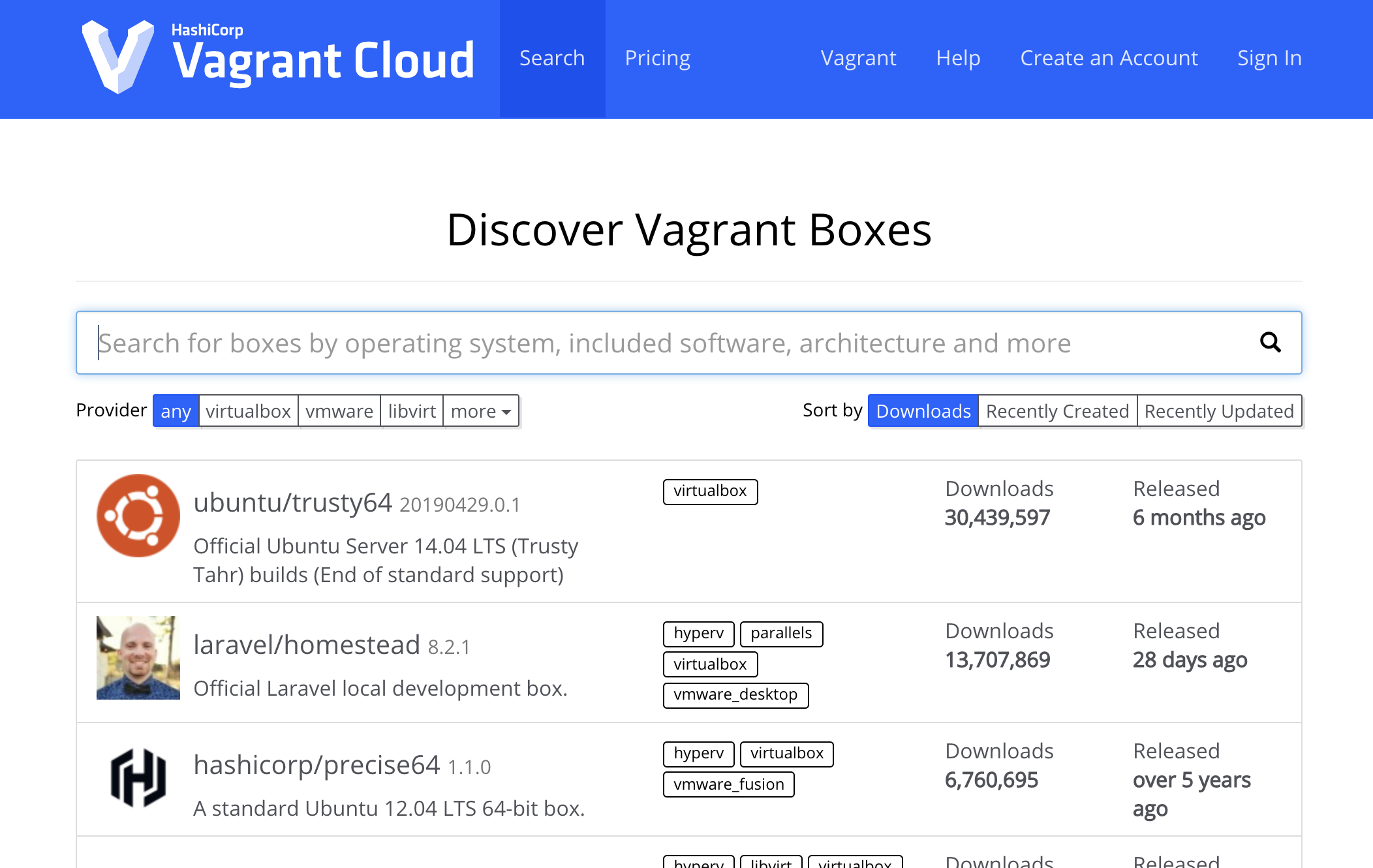

まずvagrant boxes

https://app.vagrantup.com/boxes/search

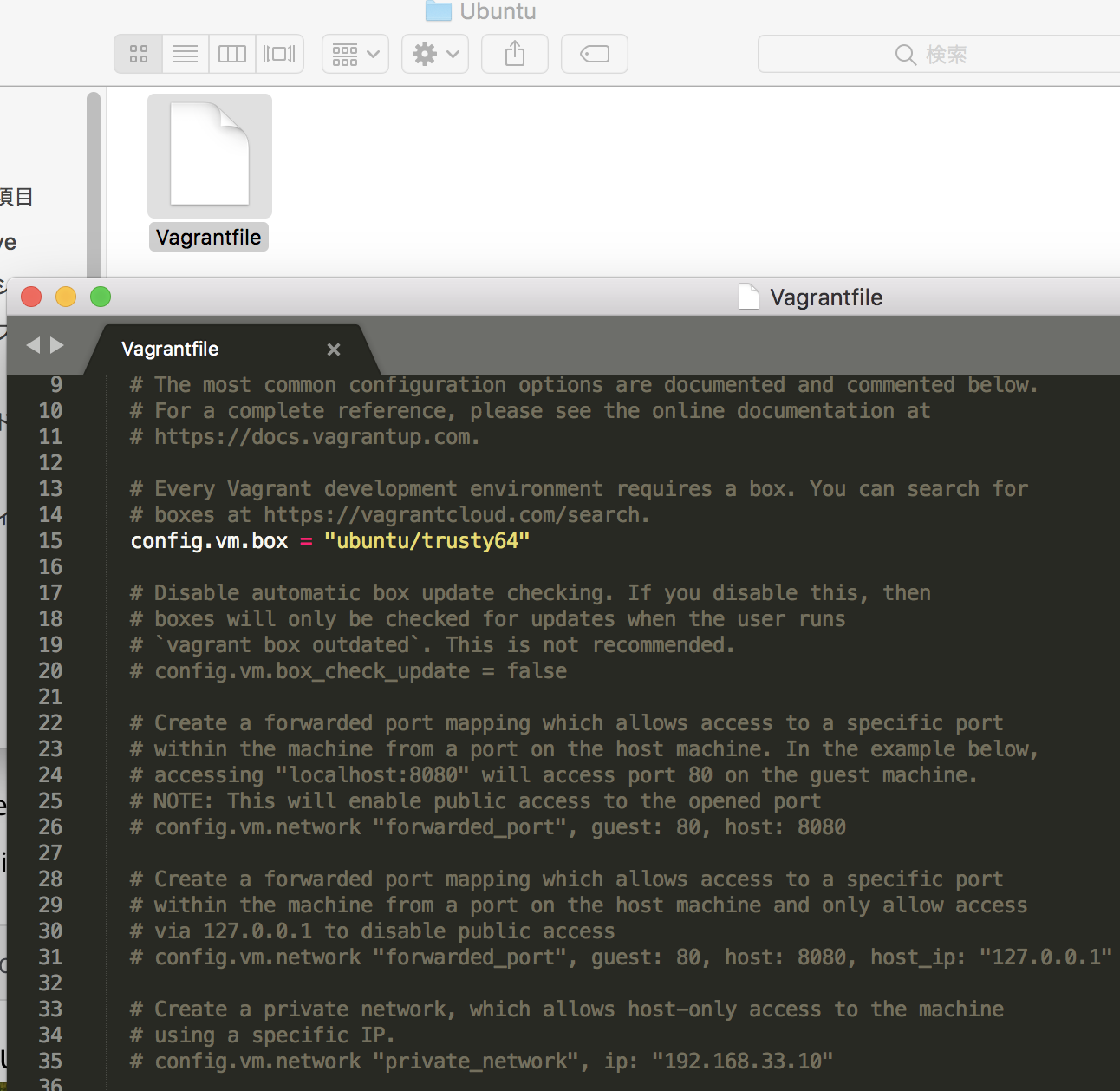

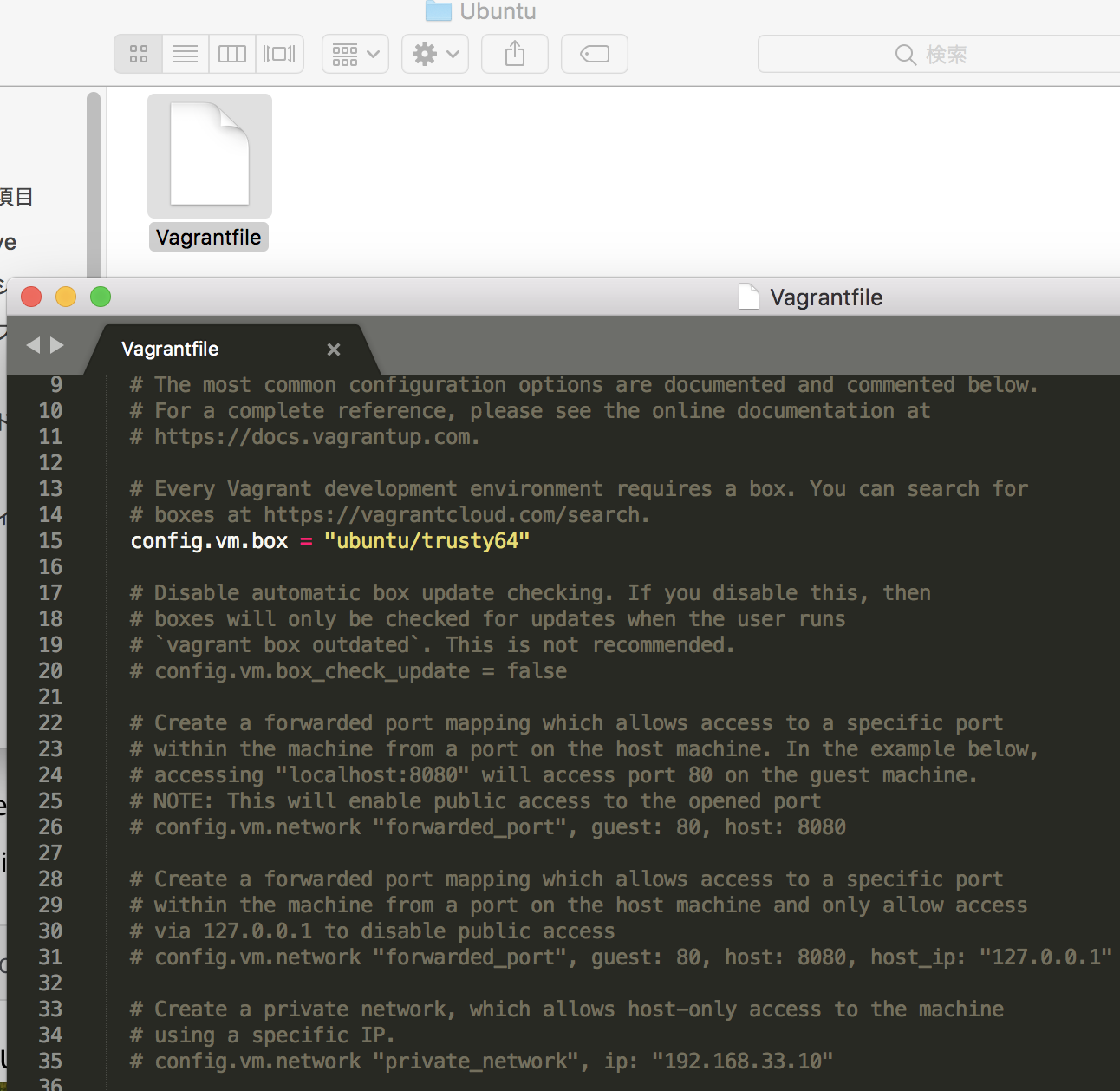

まず、trusty64のvagrant fileを作ります。

mac:myvagrant mac$ mkdir Ubuntu

mac:myvagrant mac$ ls

MyCentOS Ubuntu

mac:myvagrant mac$ cd ubuntu

mac:ubuntu mac$ vagrant init ubuntu/trusty64

A `Vagrantfile` has been placed in this directory. You are now

ready to `vagrant up` your first virtual environment! Please read

the comments in the Vagrantfile as well as documentation on

`vagrantup.com` for more information on using Vagrant.

ポートフォワーディング

# config.vm.network "forwarded_port", guest: 80, host: 8080

config.vm.network "forwarded_port", guest: 80, host: 8080

mac:ubuntu mac$ vagrant reload

==> default: VM not created. Moving on…

mac:ubuntu mac$ vagrant up

mac:ubuntu mac$ vagrant ssh

Welcome to Ubuntu 14.04.6 LTS (GNU/Linux 3.13.0-170-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com/

System information as of Sun Oct 27 12:59:04 UTC 2019

System load: 0.49 Processes: 81

Usage of /: 3.6% of 39.34GB Users logged in: 0

Memory usage: 25% IP address for eth0: 10.0.2.15

Swap usage: 0%

Graph this data and manage this system at:

https://landscape.canonical.com/

0 updates can be installed immediately.

0 of these updates are security updates.

New release ‘16.04.6 LTS’ available.

Run ‘do-release-upgrade’ to upgrade to it.

vagrant@vagrant-ubuntu-trusty-64:~$ ip a

1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000

link/ether 08:00:27:bb:97:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global eth0

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 fe80::a00:27ff:febb:9737/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

vagrant@vagrant-ubuntu-trusty-64:~$ hostname -I

10.0.2.15

あれ

mac:ubuntu mac$ vagrant ssh-config

Host default

HostName 127.0.0.1

User vagrant

Port 2222

UserKnownHostsFile /dev/null

StrictHostKeyChecking no

PasswordAuthentication no

IdentityFile /Users/mac/MyVagrant/Ubuntu/.vagrant/machines/default/virtualbox/private_key

IdentitiesOnly yes

LogLevel FATAL

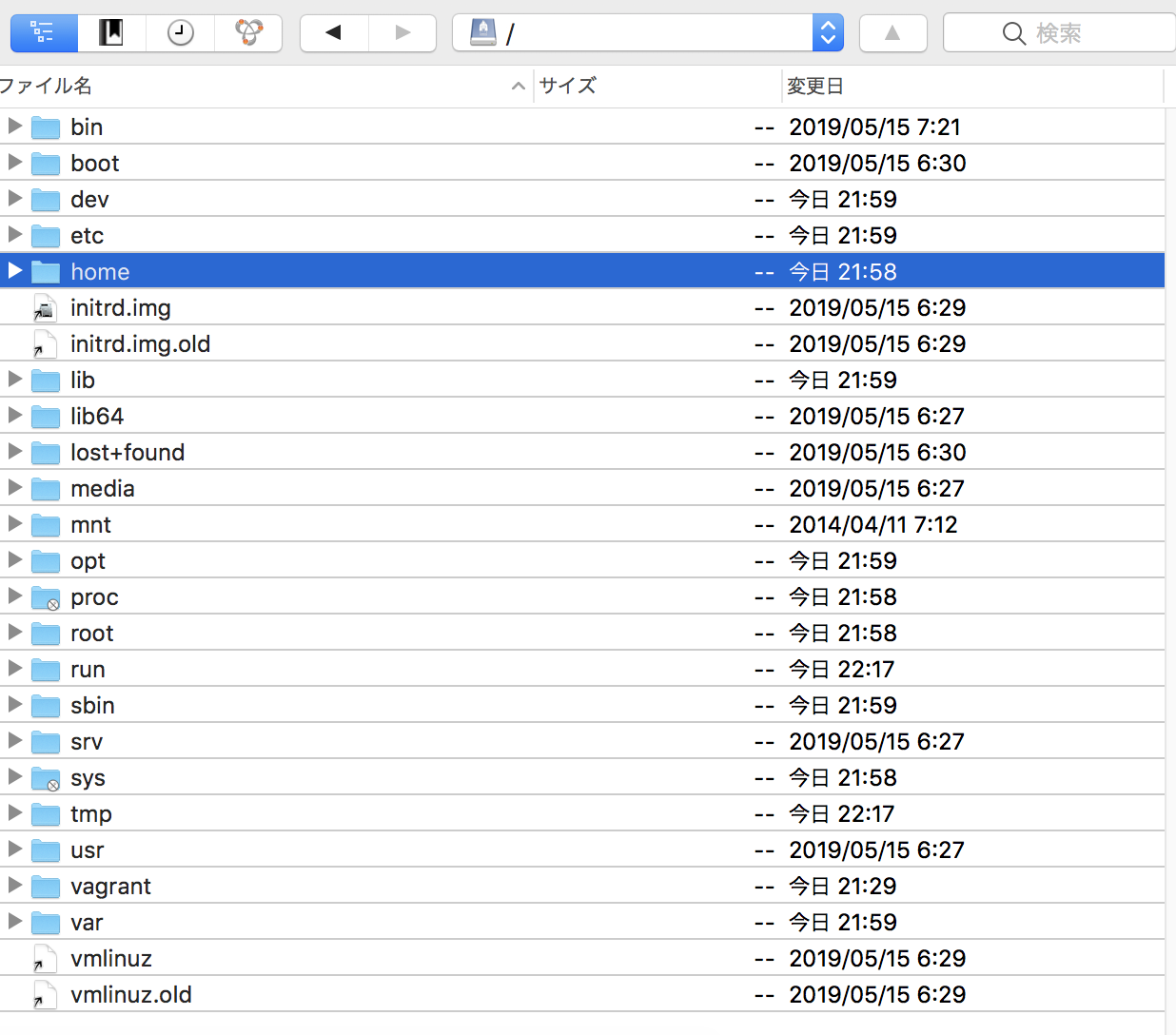

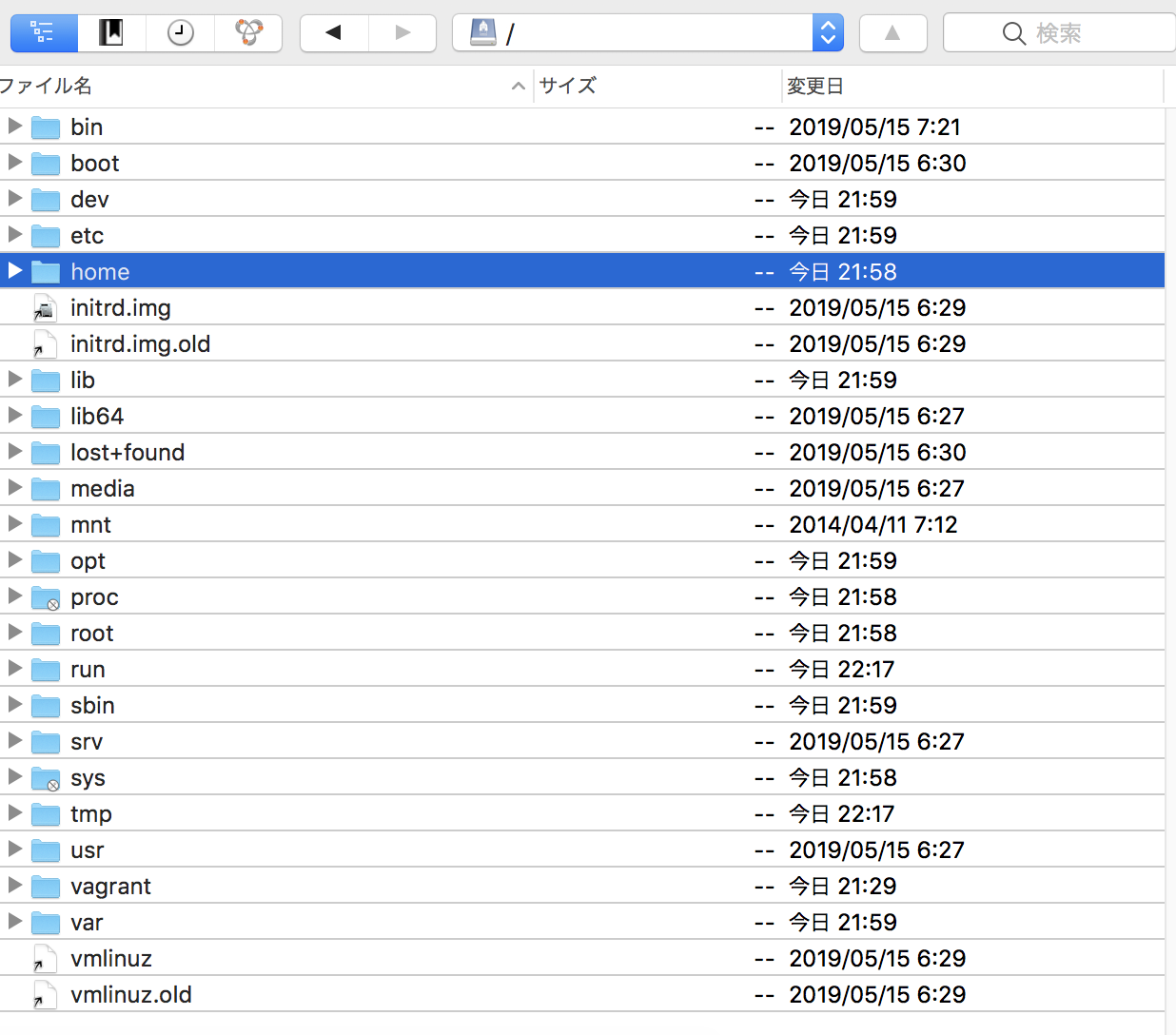

ubuntuの中身を見ると、centosとファイル構成は似ているように見えます。後は使いながら少しずつ覚えていくしかないですね。とりあえず、pythonで開発する際はubuntuベースで使っていこうかと思います^^