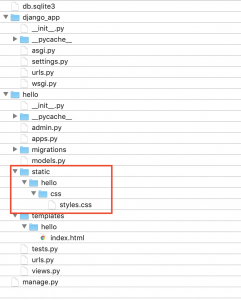

### フォームクラス

Djangoに予め用意されているフォームクラスを使う

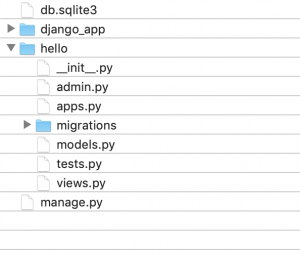

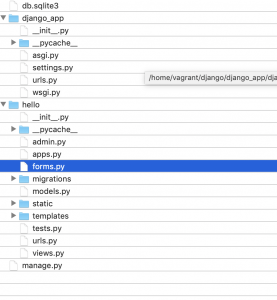

– アプリケーションフォルダ内にforms.pyを作成する

/hello/forms.py

from django import forms class HelloForm(forms.Form): name = forms.CharField(label='name') mail = forms.CharField(label='mail') age = forms.IntegerField(label='age')

– Formクラスはform.Formというクラスを継承している

– クラス内には用意するフィールドを変数として用意する

– forms.CharFieldはテキスト、forms.IntegerFieldは整数値

### views.py

/hello/views.py

from django.shortcuts import render

from django.http import HttpResponse

from .forms import HelloForm

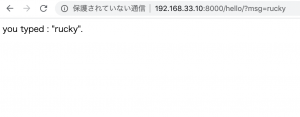

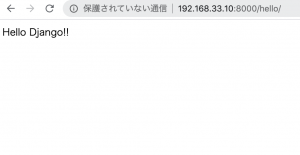

def index(request):

params = {

'title':'Hello',

'message':'your data',

'form': HelloForm(),

}

if (request.method == 'POST'):

params['message'] = 'name: ' + request.POST['name'] + \

"<br>mail: " + request.POST['mail'] + \

"<br>age: " + request.POST['age']

params['form'] = HelloForm(request.POST)

return render(request, 'hello/index.html', params)

– 初期値は’form’: HelloForm()とし、送信後はparams[‘form’] = HelloForm(request.POST)として上書きしている

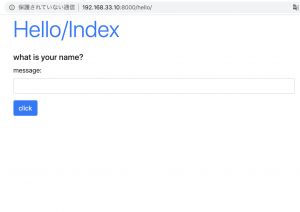

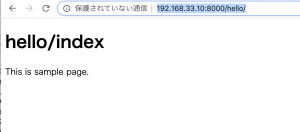

### index.html

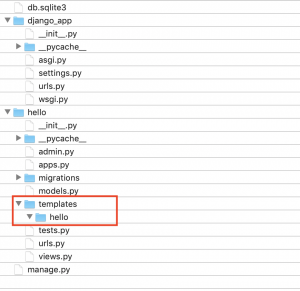

/hello/templates/hello/index.html

{% load static %}

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>{{title}}</title>

<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" crossoorigin="anonymous">

</head>

<body class="container">

<h1 class="display-4 text-primary">{{title}}</h1>

<p class="h5 mt-4">{{message|safe}}</p>

<form action="{% url 'index' %}" method="post">

{% csrf_token %}

{{ form }}

<input class="btn btn-primary" type="submit" value="click">

</form>

</body>

</html>

– formの具体的内容は既に作成済の為、{{ form }}のみ記載

– {{messsage|safe}}はエスケープ処理なし

### urls.py

/hello/urls.py

urlpatterns = [

path('', views.index, name='index'),

]