GNU hello

http://www.gnu.org/software/hello/

https://github.com/avar/gnu-hello

wgetのバージョンを見ます

vagrant@vagrant-ubuntu-trusty-64:~/bitcoin$ wget -V

GNU Wget 1.15 built on linux-gnu.

+digest +https +ipv6 +iri +large-file +nls +ntlm +opie +ssl/openssl

Wgetrc:

/etc/wgetrc (system)

Locale:

/usr/share/locale

Compile:

gcc -DHAVE_CONFIG_H -DSYSTEM_WGETRC=”/etc/wgetrc”

-DLOCALEDIR=”/usr/share/locale” -I. -I../../src -I../lib

-I../../lib -D_FORTIFY_SOURCE=2 -I/usr/include -g -O2

-fstack-protector –param=ssp-buffer-size=4 -Wformat

-Werror=format-security -DNO_SSLv2 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -g -Wall

Link:

gcc -g -O2 -fstack-protector –param=ssp-buffer-size=4 -Wformat

-Werror=format-security -DNO_SSLv2 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -g -Wall

-Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -L/usr/lib -lssl -lcrypto

-ldl -lz -lidn -luuid ftp-opie.o openssl.o http-ntlm.o

../lib/libgnu.a

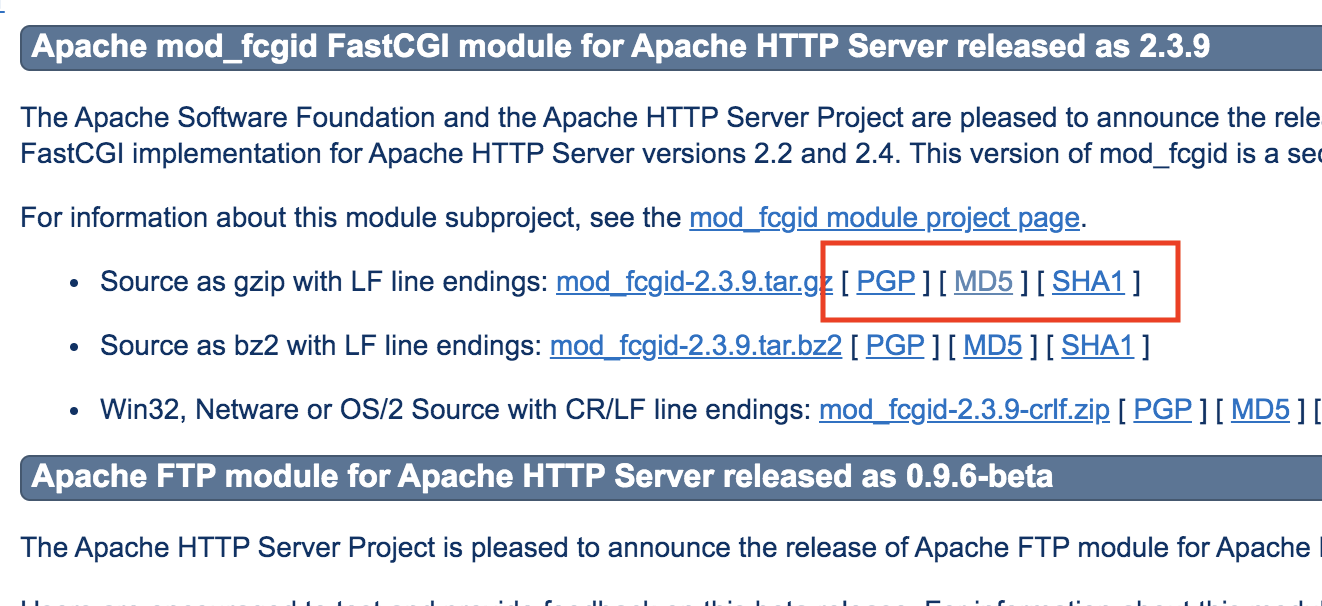

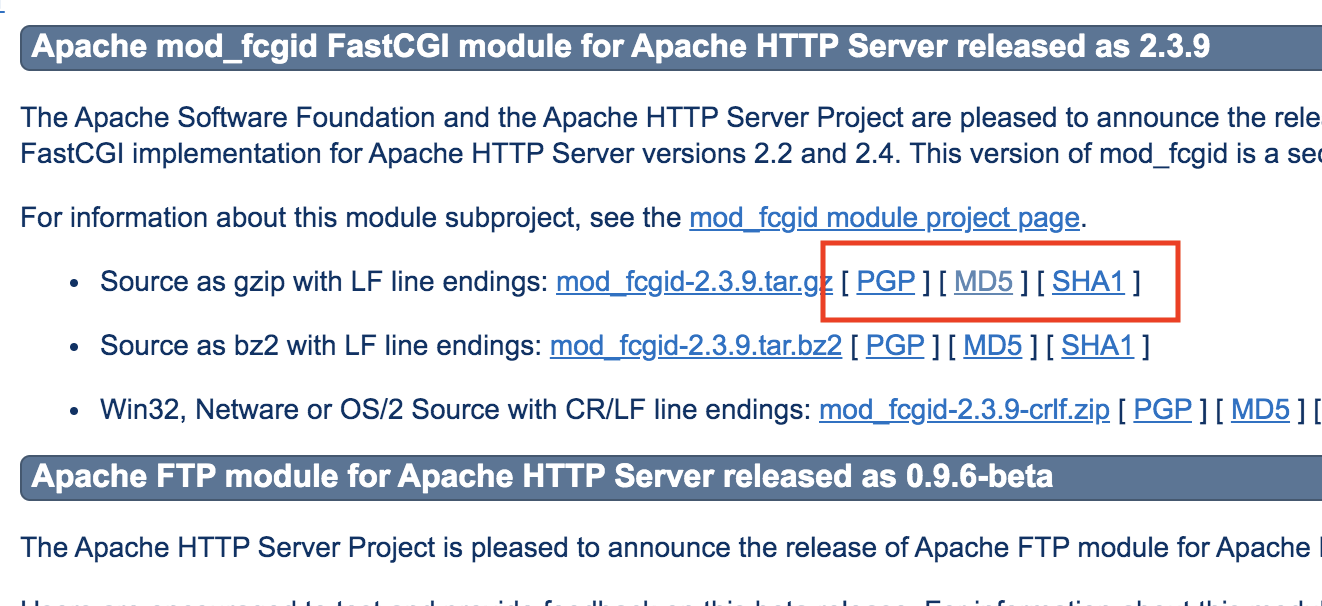

PGP, MD5, SHA1はチェックサム

e.g. ece4c66f0c05d216fc96969fcf3d1add *mod_fcgid-2.3.9.tar.gz

md5sumで確認する

$ md5sum -b httpd-2.2.19.tar.gz

vagrant@vagrant-ubuntu-trusty-64:~/bitcoin$ dpkg -l gnupg

Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold

| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend

|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)

||/ Name Version Architecture Description

+++-==============-============-============-=================================

ii gnupg 1.4.16-1ubun amd64 GNU privacy guard – a free PGP re

vagrant@vagrant-ubuntu-trusty-64:~/bitcoin$ gpg –list-keys

gpg: directory `/home/vagrant/.gnupg’ created

gpg: new configuration file `/home/vagrant/.gnupg/gpg.conf’ created

gpg: WARNING: options in `/home/vagrant/.gnupg/gpg.conf’ are not yet active during this run

gpg: keyring `/home/vagrant/.gnupg/pubring.gpg’ created

gpg: /home/vagrant/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created