原子・分子の動きをコンピュータの中で再現するために使われるのが分子動力学シミュレーション

原子の最初の配置を決め、1個の原子に他の原子から及ぶ力を計算する(ニュートンの運動方程式)

### シミュレーションの流れ

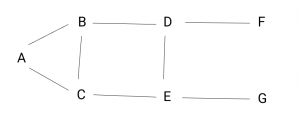

開始 -> 初期条件の設定 -> 位置の更新/速度の更新 -> 力の計算 -> 温度、圧力などの計算 -> 終了

※メインループを数万回〜数百万回実行することで、 数十(ps)〜数(ns)のシミュレーションを実行する

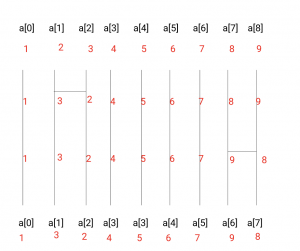

#includeint main(void){ int i, j, k; int step, total_step; double side = 9; double cd[N*3],vl[N*3]; cd[0] = 4.5;cd[1]= 3.0; cd[2] = 3.0; cd[3] = 4.5;cd[4]= 3.0; cd[5] = 6.0; cd[6] = 4.5;cd[7]= 6.0; cd[8] = 3.0; cd[9] = 4.5;cd[10]= 6.0; cd[11] = 6.0; srand(1); for(i=0; i < N*3;i++){ vl[i] = ((double)rand()/RAND_MAX-0.5)*.1; } total_step = 100; for(step = 1; step <= total_step; step++){ for(i=0; i < N*3; i++){ cd[i] += vl[i]*dt; } output_file(cd, side); } return 0; }