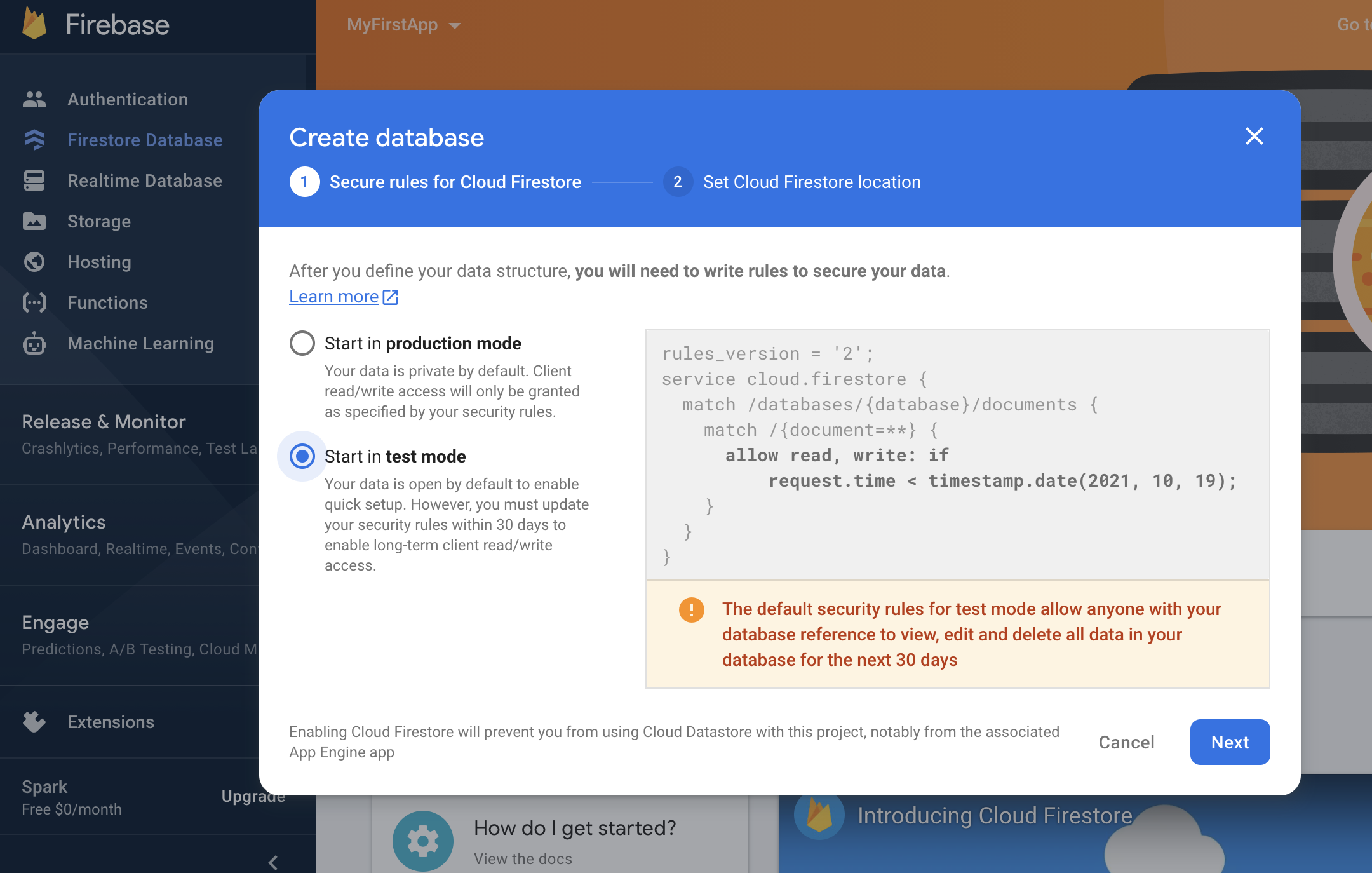

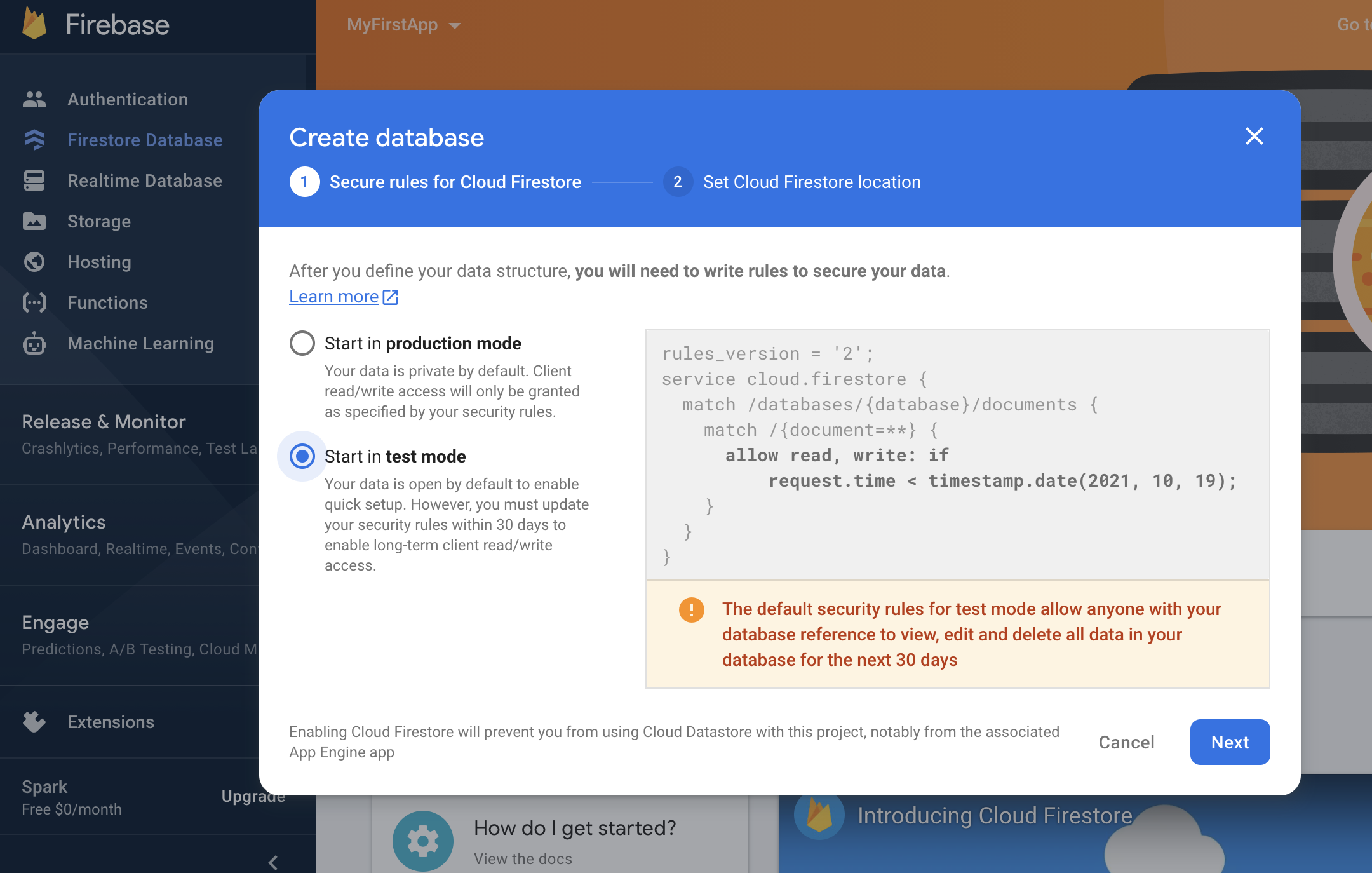

Firebaseで Firestoreを作成する

import (

"fmt"

firebase "firebase.google.com/go"

"google.golang.org/api/option"

)

func main(){

fmt.Printf("Hello Firestore")

}

必要な依存関係を追加

$ go get firebase.google.com/go

あれ? 上手くいかんな。。。

随机应变 ABCD: Always Be Coding and … : хороший

Firebaseで Firestoreを作成する

import (

"fmt"

firebase "firebase.google.com/go"

"google.golang.org/api/option"

)

func main(){

fmt.Printf("Hello Firestore")

}

必要な依存関係を追加

$ go get firebase.google.com/go

あれ? 上手くいかんな。。。

公式のドキュメント: dep

git hub: https://github.com/golang/dep

### Binary installation

$ curl https://raw.githubusercontent.com/golang/dep/master/install.sh | sh

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current

Dload Upload Total Spent Left Speed

100 5230 100 5230 0 0 7623 0 –:–:– –:–:– –:–:– 7612

ARCH = amd64

OS = linux

Will install into /home/vagrant/go/bin

Fetching https://github.com/golang/dep/releases/latest..

Release Tag = v0.5.4

Fetching https://github.com/golang/dep/releases/tag/v0.5.4..

Fetching https://github.com/golang/dep/releases/download/v0.5.4/dep-linux-amd64..

Setting executable permissions.

Moving executable to /home/vagrant/go/bin/dep

どうやら、私のケースでは /home/vagrant/go/bin/depにあるよう

$ /home/vagrant/go/bin/dep version

dep:

version : devel

build date :

git hash :

go version : go1.15.14

go compiler : gc

platform : linux/amd64

features : ImportDuringSolve=false

$ mkdir -p /home/vagrant/go/src/github.com/me/example

$ cd /home/vagrant/go/src/github.com/me/example

$ /home/vagrant/go/bin/dep init

$ ls

Gopkg.lock Gopkg.toml vendor

main.go

package main

import (

"fmt"

"github.com/carlescere/scheduler"

"runtime"

)

func main(){

scheduler.Every(3).Seconds().Run(printSuccess)

runtime.Goexit()

}

func printSuccess(){

fmt.Printf("Success!! \n")

}

$ go run main.go

main.go:6:2: cannot find package “github.com/carlescere/scheduler” in any of:

/home/vagrant/go/src/github.com/me/example/vendor/github.com/carlescere/scheduler (vendor tree)

/usr/lib/golang/src/github.com/carlescere/scheduler (from $GOROOT)

/home/vagrant/go/src/github.com/carlescere/scheduler (from $GOPATH)

このままでは 以下のようにcannot findとなるのでensureする

$ /home/vagrant/go/bin/dep ensure

$ go run main.go

Success!!

Success!!

Success!!

Success!!

Success!!

Success!!

なるほど、phpでいうcomposerみたいなものか

素晴らしい

$ go version

go version go1.15.14 linux/amd64

$ mkdir myapp && cd myapp

$ go mod init myapp

$ ls

go.mod

module myapp go 1.15

$ go get github.com/labstack/echo/v4

$ ls

go.mod go.sum

server.go

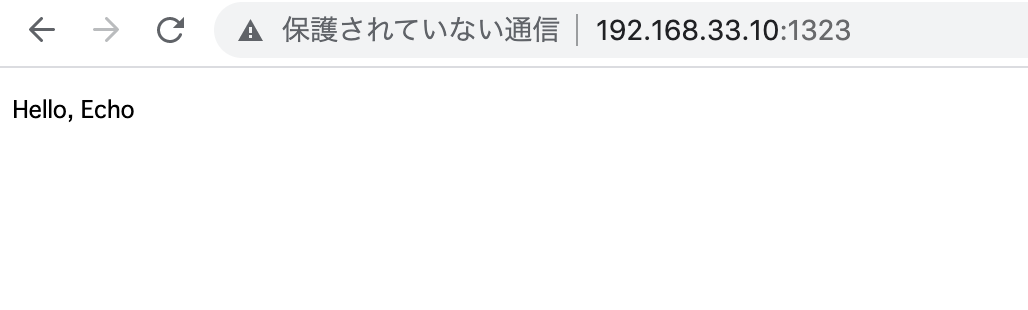

package main

import (

"net/http"

"github.com/labstack/echo/v4"

)

func main() {

e := echo.New()

e.GET("/", func(c echo.Context) error{

return c.String(http.StatusOK, "Hello, Echo")

})

e.Logger.Fatal(e.Start(":1323"))

}

$ go run server.go

type User struct {

Name string `json:"name"`

Email string `json:"email"`

}

func main() {

e := echo.New()

e.GET("/", func(c echo.Context) error{

return c.String(http.StatusOK, "Hello, Echo")

})

e.GET("/user", show)

e.Logger.Fatal(e.Start(":1323"))

}

func show(c echo.Context) error {

u := new(User)

if err := c.Bind(u); err != nil {

return err

}

return c.JSON(http.StatusOK, u)

}

http://192.168.33.10:1323/user?name=hpscript&email=info@hpscript.com

ん? なんかオカシイ

### Goroutines

A goroutine is a lightweight thread managed by Go runtime.

func say(s string){

for i := 0; i < 5; i++ {

time.Sleep(100 * time.Millisecond)

fmt.Println(s)

}

}

func main(){

go say("world")

say("hello")

}

### Channels

Channels are a typed conduit through which you can send and receive values with the channel operator

func sum(s []int, c chan int){

sum := 0

for _, v := range s {

sum += v

}

c <- sum

}

func main(){

s := []int{7, 2, 8, -9, 4, 0}

c := make(chan int)

go sum(s[:len(s)/2], c)

go sum(s[len(s)/2:], c)

x, y := <-c, <-c

fmt.Println(x, y, x+y)

}

Buffered Channels

func main(){

ch := make(chan int, 2)

ch <- 1

ch <- 2

fmt.Println(<-ch)

fmt.Println(<-ch)

}

– Range and close

A sender can close a channel to indicate that no more values will sent. Receivers can test whether a channel has been closed by assigning a second parameter to the receive expression: after

func fibonacci(n int, c chan int){

x, y := 0, 1

for i := 0; i < n; i++ {

c <- x

x, y = y, x+y

}

close(c)

}

func main(){

c := make(chan int, 10)

go fibonacci(cap(c), c)

for i := range c{

fmt.Println(i)

}

}

### Select

The select statement lets a goroutine wait on multiple communication operations.

func fibonacci(c, quit chan int){

x, y := 0, 1

for {

select {

case c <- x:

x, y = y, x+y

case <-quit:

fmt.Println("quit")

return

}

}

}

func main(){

c := make(chan int)

quit := make(chan int)

go func(){

for i := 0; i < 10; i++ {

fmt.Println(<-c)

}

quit <- 0

}()

fibonacci(c, quit)

}

Default Selection

func main(){

tick := time.Tick(100 * time.Millisecond)

boom := time.After(500 * time.Millisecond)

for {

select {

case <-tick:

fmt.Println("tick.")

case <-boom:

fmt.Println("BOOM!")

return

default:

fmt.Println(" .")

time.Sleep(50 * time.Millisecond)

}

}

}

– sync.Mutex

type SafeCounter struct {

mu sync.Mutex

v map[string]int

}

func (c *SafeCounter) Inc(key string){

c.mu.Lock()

c.v[key]++

c.mu.Unlock()

}

func(c *SafeCounter) Value(key string) int {

c.mu.Lock()

defer c.mu.Unlock()

return c.v[key]

}

func main(){

c := SafeCounter{v: make(map[string]int)}

for i := 0; i < 1000; i++ {

go c.Inc("somekey")

}

time.Sleep(time.Second)

fmt.Println(c.Value("somekey"))

}

それではEchoでもやりますか

– Interface values with nil underlying values

If the concrete value inside the interface itself is nil, the method will be called with a nil receiver.

type I interface {

M()

}

type T struct {

S string

}

func (t *T) M(){

if t == nil {

fmt.Println("<nil>")

return

}

fmt.Println(t.S)

}

func main(){

var i I

var t *T

i = t

describe(i)

i.M()

i = &T{"hello"}

describe(i)

i.M()

}

func describe(i I){

fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)

}

– Nil interface values

A nil interface value holds neither value nor concrete type.

type I interface {

M()

}

func main(){

var i I

describe(i)

i.M()

}

func describe(i I){

fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)

}

(

panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference

[signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x0 pc=0x49abcf]

goroutine 1 [running]:

main.main()

/home/vagrant/next/go/hello.go:14 +0x8f

– The empty interface

The interface type that specifies zero methods is known as the empty interface: interface{}

func main(){

var i interface{}

describe(i)

i = 42

describe(i)

i = "hello"

describe(i)

}

func describe(i interface{}){

fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)

}

– Type assertions

A type assertion provides access to an interface value’s underlying concrete value.

func main(){

var i interface{} = "hello"

s := i.(string)

fmt.Println(s)

s, ok := i.(string)

fmt.Println(s, ok)

f, ok := i.(float64)

fmt.Println(f, ok)

f = i.(float64)

fmt.Println(f)

}

– Type switches

A type switch is a construct that permits several type assertions in series.

func do(i interface{}){

switch v := i.(type){

case int:

fmt.Printf("Twice %v is %v\n", v, v*2)

case string:

fmt.Printf("%q is %v bytes long\n", v, len(v))

default:

fmt.Printf("I don't know about type %T!\n", v)

}

}

func main(){

do(21)

do("hello")

do(true)

}

– Stringers

A stringer is a type that can describe itself as a string. The fmt package look for this interface to print values.

type Person struct {

Name string

Age int

}

func (p Person) String() string {

return fmt.Sprintf("%v (%v years)", p.Name, p.Age)

}

func main(){

a := Person{"Arthur Dent", 42}

z := Person{"Zaphod Beeblebrox", 9001}

fmt.Println(a, z)

}

### Errors

Go programs express error state with error values.

type MyError struct {

When time.Time

What string

}

func (e *MyError) Error() string{

return fmt.Sprintf("at %v, %s", e.When, e.What)

}

func run() error {

return &MyError {

time.Now(),

"it didn't work",

}

}

func main(){

if err := run(); err != nil {

fmt.Println(err)

}

}

### Readers

The io package specifies the io.Reader interface, which represents the read end of a stream of data.

import (

"fmt"

"io"

"strings"

)

func main(){

r := strings.NewReader("Hello, Reader!")

b := make([]byte, 8)

for {

n, err := r.Raed(b)

fmt.Printf("n = %v err = %v b= %v\n", n, err, b)

fmt.Printf("b[:n] = %q\n", b[:n])

if err == io.EOF {

break

}

}

}

### Images

import (

"fmt"

"image"

)

func main(){

m := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, 100, 100))

fmt.Println(m.Bounds())

fmt.Println(m.At(0, 0).RGBA())

}

Methods と Interfaceを使いこなすには 少し時間がかかりそうだ

### Method

A method is a function with a special receiver argument.

type Vertex struct {

X, Y float64

}

func (v Vertex) Abs() float64 {

return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)

}

func main(){

v := Vertex{3, 4}

fmt.Println(v.Abs())

}

– Methods are functions

You can declare a method on non-struct types, too.

type MyFloat float64

func (f MyFloat) Abs() float64 {

if f < 0 {

return float64(-f)

}

return float64(f)

}

func main(){

f := MyFloat(-math.Sqrt2)

fmt.Println(f.Abs())

}

– Pointer receivers

You can declare methods with pointer receivers.

type Vertex struct {

X, Y float64

}

func (v Vertex) Abs() float64 {

return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)

}

func (v *Vertex) Scale(f float64){

v.X = v.X * f

v.Y = v.Y * f

}

func main(){

v := Vertex{3, 4}

v.Scale(10)

fmt.Println(v.Abs())

}

### Interface

An interface type is defined as a set of method signatures

type Abser interface {

Abs() float64

}

func main(){

var a Abser

f := MyFloat(-math.Sqrt2)

v := Vertex{3, 4}

a = f

a = &v

a = v

fmt.Println(a.Abs())

}

type MyFloat float64

func(f MyFloat) Abs() float64 {

if f < 0 {

return float64(-f)

}

return float64(f)

}

type Vertex struct {

X, Y float64

}

func(v *Vertex) Abs() float64 {

return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)

}

# command-line-arguments

./hello.go:19:4: cannot use v (type Vertex) as type Abser in assignment:

Vertex does not implement Abser (Abs method has pointer receiver)

– Interfaces are implemented implicitly

A type implements an interface by implementing its methods. There is no explicit declaration of intent, no “implements” keyword.

type I interface {

M()

}

type T struct {

S string

}

func (t T) M(){

fmt.Println(t.S)

}

func main(){

var i I = T{"hello"}

i.M()

}

– Interface values

Under the hood, interface values can be thought of as a tuple of value and a concrete type.

type I interface {

M()

}

type T struct {

S string

}

func (t *T) M(){

fmt.Println(t.S)

}

type F float64

func(f F) M(){

fmt.Println(f)

}

func main(){

var i I

i = &T{"hello"}

describe(i)

i.M()

i = F(math.Pi)

describe(i)

i.M()

}

func describe(i I){

fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)

}

interfaceやったなあ

### Maps

A map maps key to values.

type Vertex struct {

Lat, Long float64

}

var m map[string]Vertex

func main(){

m = make(map[string]Vertex)

m["Bell Labs"] = Vertex{

40.68433, -74.39967,

}

fmt.Println(m["Bell Labs"])

}

– Map leterals

Map literals are like struct literals, but the keys are requried

type Vertex struct {

Lat, Long float64

}

var m = map[string]Vertex{

"Bell Labs" : Vertex{

40.68433, -74.39967,

},

"Google": Vertex {

37.42202, -122.08408,

},

}

func main(){

fmt.Println(m)

}

– Map literals continued

If the top-level type is just a type name, you can omit it from the elements of the literal.

– Mutating Maps

Insert, Retrieve, Delete

func main(){

m := make(map[string]int)

m["Answer"] = 42

fmt.Println("The value:", m["Answer"])

m["Answer"] = 48

fmt.Println("The value:", m["Answer"])

delete(m, "Answer")

fmt.Println("The value:", m["Answer"])

v, ok := m["Answer"]

fmt.Println("The value:", v, "Present?", ok)

}

### Function values

Functions are values too. They can be passed around just like other values. Function values may be used as function arguments and return values.

func compute(fn func(float64, float64) float64) float64 {

return fn(3, 4)

}

func main(){

hypot := func(x, y float64) float64 {

return math.Sqrt(x*x + y*y)

}

fmt.Println(hypot(5, 12))

fmt.Println(compute(hypot))

fmt.Println(compute(math.Pow))

}

– Function closures

A closure is a function value that references variables from outside its body. The function may access and assign to the referenced variables.

func adder() func(int) int {

sum := 0

return func(x int) int {

sum += x

return sum

}

}

func main(){

pos, neg := adder(), adder()

for i := 0; i<10; i++ {

fmt.Println(

pos(i),

neg(-2*i),

)

}

}

$ go build hello.go && ./hello

0 0

1 -2

3 -6

6 -12

10 -20

15 -30

21 -42

28 -56

36 -72

45 -90

うむ、GoにもなるとTutorialのレベルが高いな

– Slice default

When slicing, you may omit the high or low bounds to use their defaults instead.

func main(){

s := []int{2, 3, 5, 7, 11, 13}

s = s[1:4]

fmt.Println(s)

s = s[:2]

fmt.Println(s)

s = s[1:]

fmt.Println(s)

}

– Slice length and capacity

The length of a slice is the number of elements it contains. The capacity of a slice is the number of elements in the underlying array, counting from the first element in the slice.

func main(){

s := []int{2, 3, 5, 7, 11, 13}

printSlice(s)

s = s[:0]

printSlice(s)

s = s[:4]

printSlice(s)

s = s[2:]

printSlice(s)

}

func printSlice(s []int){

fmt.Printf("len=%d cap=%d %v\n", len(s), cap(s), s)

}

$ go build hello.go && ./hello

len=6 cap=6 [2 3 5 7 11 13]

len=0 cap=6 []

len=4 cap=6 [2 3 5 7]

len=2 cap=4 [5 7]

Nil slices

– The zero value of a slice is nil.

func main(){

var s[]int

fmt.Println(s, len(s), cap(s))

if s == nil {

fmt.Println("nil!")

}

}

– Creating a slice with make

The make function allocate a zeroed array and returns a slice that refers to that array.

func main(){

a := make([]int, 5)

printSlice("a", a)

b := make([]int, 0, 5)

printSlice("b", b)

c := b[:2]

printSlice("c", c)

d := c[2:5]

printSlice("d", d)

}

func printSlice(s string, x []int){

fmt.Printf("%s len=%d cap=%d %v\n", s, len(x), cap(x), x)

}

$ go build hello.go && ./hello

a len=5 cap=5 [0 0 0 0 0]

b len=0 cap=5 []

– Slices of slices

Slices can contain any type, including other slices.

func main(){

board := [][]string {

[]string{"_","_","_"},

[]string{"_","_","_"},

[]string{"_","_","_"},

}

board[0][0] = "X"

board[2][2] = "0"

board[1][2] = "X"

board[1][0] = "0"

board[0][2] = "X"

for i := 0; i < len(board); i++ {

fmt.Printf("%s\n", strings.Join(board[i], " "))

}

}

$ go build hello.go && ./hello

X _ X

0 _ X

_ _ 0

– Appending to a slice

It is common to append new elements to a slice, and so Go provides a built-in append function.

func main(){

var s []int

printSlice(s)

s = append(s, 0)

printSlice(s)

s = append(s, 1)

printSlice(s)

s = append(s, 2, 3, 4)

printSlice(s)

}

func printSlice(s []int){

fmt.Printf("len=%d cap=%d %v\n", len(s), cap(s), s)

}

### Range

When ranging over a slice, two values are returned for each iteration. The first is the index, and the second is a copy of the element at that index.

var pow = []int{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}

func main(){

for i, v := range pow {

fmt.Printf("2**%d = %d\n", i, v)

}

}

$ go build hello.go && ./hello

2**0 = 1

2**1 = 2

2**2 = 4

2**3 = 8

2**4 = 16

2**5 = 32

2**6 = 64

2**7 = 128

– Range continued

You can skip the index or value by assigning to _.

func main(){

pow := make([]int, 10)

for i := range pow {

pow[i] = 1 << uint(i) // == 2**i

}

for _, value := range pow {

fmt.Printf("%d\n", value)

}

}

なるほど、Sliceって連想配列のような使い方ができるのね。

### Pointers

Go has pointers. A pointer holds the memory address of a value.

The type *T is a pointer to a T value. Its zero value is nil

func main(){

i, j := 42, 2701

p := &i

fmt.Println(*p)

*p = 21

fmt.Println(i)

p = &j

*p = *p / 37

fmt.Println(j)

}

$ go build hello.go && ./hello

42

21

73

### Structs

A struct is a collection of fields.

type Vertex struct {

X int

Y int

}

func main(){

fmt.Println(Vertex{1, 2})

}

Struct fields are accessed using a dot.

type Vertex struct {

X int

Y int

}

func main(){

v := Vertex{1, 2}

v.X = 4

fmt.Println(v.X)

}

Pointers to structs

type Vertex struct {

X int

Y int

}

func main(){

v := Vertex{1, 2}

p := &v

p.X = 1e9

fmt.Println(v)

}

$ go build hello.go && ./hello

{1000000000 2}

– Struct Literals

A struct literal donates a newly allocated struct value by listing the values of its fields.

var (

v1 = Vertex{1, 2}

v2 = Vertex{X: 1}

v3 = Vertex{}

p = &Vertex{1, 2}

)

func main(){

fmt.Println(v1, p, v2, v3)

}

$ go build hello.go && ./hello

{1 2} &{1 2} {1 0} {0 0}

### Arrays

The type [n]T is an array of n values of type T.

func main(){

var a [2]string

a[0] = "Hello"

a[1] = "world"

fmt.Println(a[0], a[1])

fmt.Println(a)

primes := [6]int{2, 3, 5, 7, 11, 13}

fmt.Println(primes)

}

$ go build hello.go && ./hello

Hello world

[Hello world]

[2 3 5 7 11 13]

– Slices

An array has a fixed size. A slice, on the other hand, is a dynamically-sized, flexible view into the elements of an array.

func main(){

primes := [6]int{2, 3, 5, 7, 11, 13}

var s []int = primes[1:4]

fmt.Println(s)

}

– Slices are like references to arrays

A slice does not store any data, it just describes a section of an underlying array.

func main(){

names := [4]string{

"John",

"Paul",

"George",

"Ringo",

}

fmt.Println(names)

a := names[0:2]

b := names[1:3]

b[0] = "XXX"

fmt.Println(a, b)

fmt.Println(names)

}

$ go build hello.go && ./hello

[John Paul George Ringo]

[John XXX] [XXX George]

[John XXX George Ringo]

– Slice literals

A slice literal is like an array literal without the length.

func main(){

q := []int{2, 3, 5, 7, 11, 13}

fmt.Println(q)

r := []bool{true, false, true, true, false, true}

fmt.Println(r)

s := []struct {

i int

b bool

}{

{2, true},

{3, false},

{5, true},

{7, true},

{11, false},

{13, true},

}

fmt.Println(s)

}

C言語をやってからポインターは暫く離れていたが、Goもポインター使うのか。

### For

Go has only one looping construct, the for loop

func main(){

sum := 0;

for i := 0; i < 10; i++ {

sum += i

}

fmt.Println(sum)

}

The init and post statements are optional

func main(){

sum := 1;

for ; sum < 1000; {

sum += sum

}

fmt.Println(sum)

}

For is Go’s “while”

At that point you can drop the semicolons: C’s while is spelled for in Go.

func main(){

sum := 1;

for sum < 1000 {

sum += sum

}

fmt.Println(sum)

}

### If

Go’s if statements are like its for loops.

func sqrt(x float64) string {

if x < 0 {

return sqrt(-x) + "i"

}

return fmt.Sprint(math.Sqrt(x))

}

func main(){

fmt.Println(sqrt(2), sqrt(-4))

}

If with a short statement

func pow(x, n, lim float64) float64 {

if v := math.Pow(x, n); v < lim {

return v

} else {

fmt.Printf("%g >= %g\n", v, lim)

}

return lim

}

func main(){

fmt.Println(

pow(3, 2, 10),

pow(3, 3, 20),

)

}

### Switch

A switch statement is a shorter way to write a sequence of if – else statements.

func main(){

fmt.Print("Go runs on ")

switch os := runtime.GOOS; os{

case "darwin":

fmt.Println("OS X.")

case "linux":

fmt.Println("Linux.")

default:

fmt.Println("%s.\n", os)

}

}

func main(){

fmt.Print("When's Saturday?")

today := time.Now().Weekday()

switch time.Saturday{

case today + 0:

fmt.Println("Today.")

case today + 1:

fmt.Println("Tommorow.")

case today + 2:

fmt.Println("In two days.")

default:

fmt.Println("Too far away.")

}

}

func main(){

t := time.Now()

switch {

case t.Hour() < 12:

fmt.Println("Good morning!")

case t.Hour() < 17:

fmt.Println("Good afternoon.")

default:

fmt.Println("Good evening.")

}

}

### Defer

A defer statement defers the execution of a function until the surrounding function returns.

func main(){

defer fmt.Println("wrold")

fmt.Println("hello")

}

$ go build hello.go && ./hello

hello

wrold

Stacking defers

L Deferred function calls are pushed onto a stack.

func main(){

fmt.Println("counting")

for i := 0; i < 10; i++ {

defer fmt.Println(i)

}

fmt.Println("done")

}

deferってのは使い方がよくわからんが、最初は参照しながら書けば問題なさそうです。