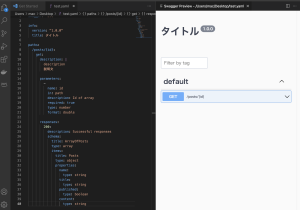

外部連携APIを開発する際に、環境がないといったケースに対応するためスタブってテストを行う。そのために簡単なスタブを構築します。

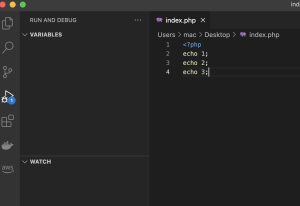

<?php

/* スタブAPIが受け付けるPOSTパラメータ:name */

header('Access-Controll-Allow-Origin: *');

// header('Access-Controll-Allow-Origin: http://192.168.56.10:8000/post.php');

header('Access-Controll-Allow-Credentials: false'); // Basic認証やCookieのやりとりをする場合に必要

header('Access-Controll-Allow-Headers: Content-Type');

header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

date_default_timezone_set('Asia/Tokyo');

if(isset($_POST['name']) === false || $_POST['name'] === ''){

$_POST['name'] = 'TEST_API';

}

$postName = htmlspecialchars($_POST['name'], ENT_QUOTES);

$array = [

'name' => $postName . '_RECIEVED',

'date' => date("Y-m-d H:i:s"),

];

$json = json_encode($array);

// $file = new SqlFileObject('log.txt', 'a');

// $file->fwrite(

// "【→API】RequestParameter:" . $postName . "'\n【←API】ReturnParameter :" . $json . "\n----------\n"

// );

echo $json;

exit;

$url = "http://192.168.56.10:8000/api.php";

// 設定するHTTPヘッダフィールド

$headerdata = array(

'Content-Type: application/json',

'X-HTTP-Method-Override: GET'

);

$param = array(

"name" => "taro"

);

$postdata = json_encode($param);

$ch = curl_init($url);

$options = array(

CURLOPT_POST => true,

CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,

CURLOPT_HEADER => true,

CURLOPT_HTTPHEADER => $headerdata,

CURLOPT_POSTFIELDS => $postdata

);

curl_setopt_array($ch, $options);

$response = curl_exec($ch);

$response_info = curl_getinfo($ch);

$response_code = $response_info['http_code'];

$response_header_size = $response_info['header_size'];

curl_close($ch);

if($response_code == 200){

print "[Result] success.\n";

} else {

print "[Result] failed [$response_code]. \n";

}

$response_body = substr($response, $response_header_size);

print "[ResponseData]\n".trim($response_body);

なるほど、このような仕組みなのか…