Category: Figma

[Figma/Design] Figma でのタイポグラフィ基礎

🎯 UIデザインに向いているフォントの特徴

クセが少ない(可読性が高い)

太字・中太・通常など ウェイトの種類が多い

大きさや太さを変えても破綻しない

👍 よく使われる無料フォント

● Noto Sans / Noto Sans JP(Google)

→ 一番無難。日本語も英語も揃う。

● Inter

→ グローバルで最も使われるUIフォントの1つ。

→ Figma公式フォントにも入っている。

● Roboto / Roboto Condensed

→ Android系UIで多用される。

● SF Pro(Mac)

→ iOS / macOSで使用。

2. 階層(Typographic Hierarchy)

タイポの階層とは、ユーザーが画面を見た時に

どこが重要で、どこが補足なのかが一目で分かるようにする仕組み です。

典型的な階層構造(UI用)

役割 例 サイズ(px) 重さ(Weight)

H1(大見出し) 画面タイトル 24–32 Bold / SemiBold

H2(中見出し) セクションタイトル 20–24 Medium / SemiBold

Body(本文) 説明文 14–16 Regular / Medium

Caption(補足) ラベル/注釈 12–13 Regular

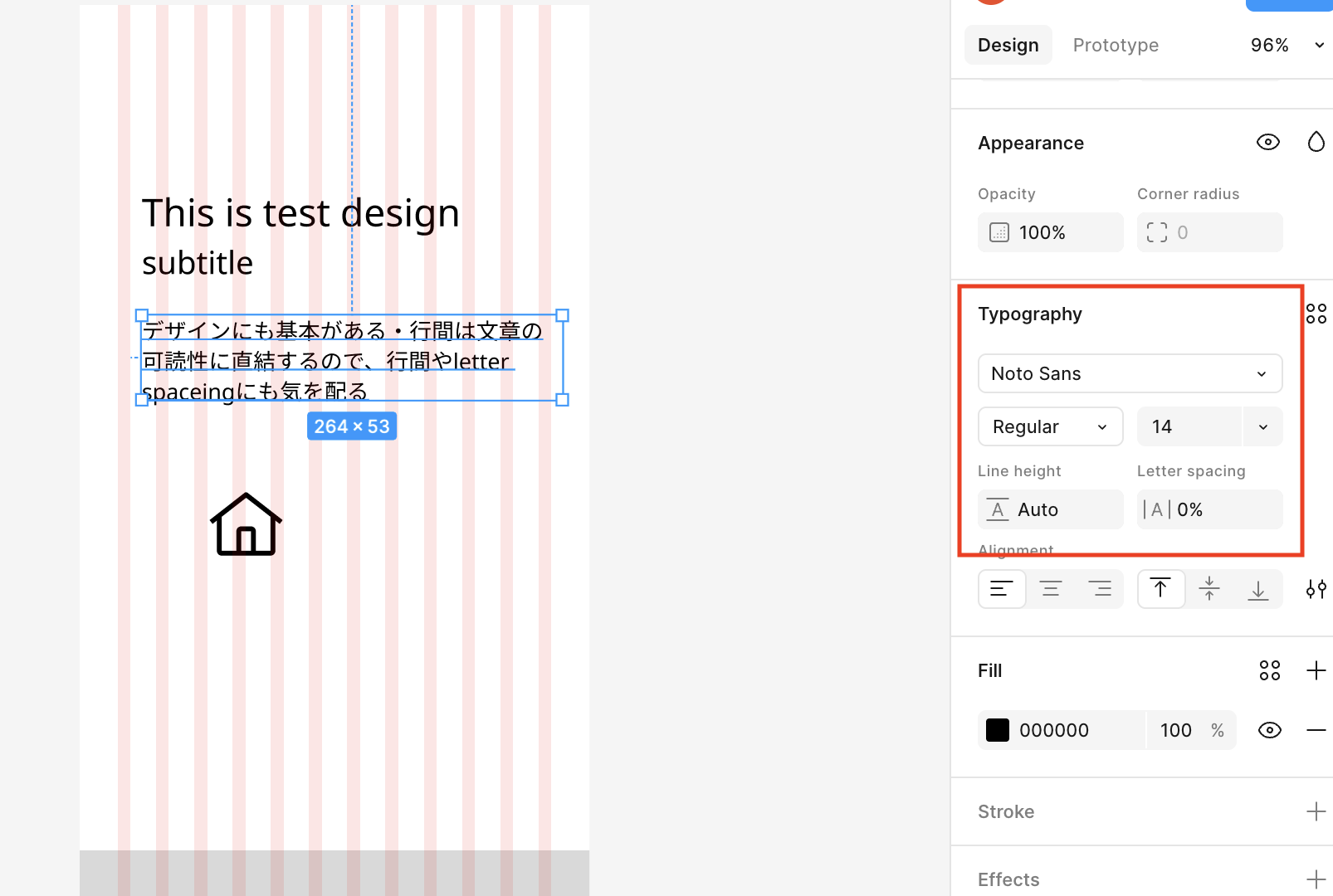

3. 行間(Line Height)

行間は文章の可読性に直結する

UIデザインでの基本値は:

● 本文(14–16px)

➡ Line height:120%〜160%(1.2〜1.6)

● 見出し(20px以上)

➡ Line height:110%〜130%

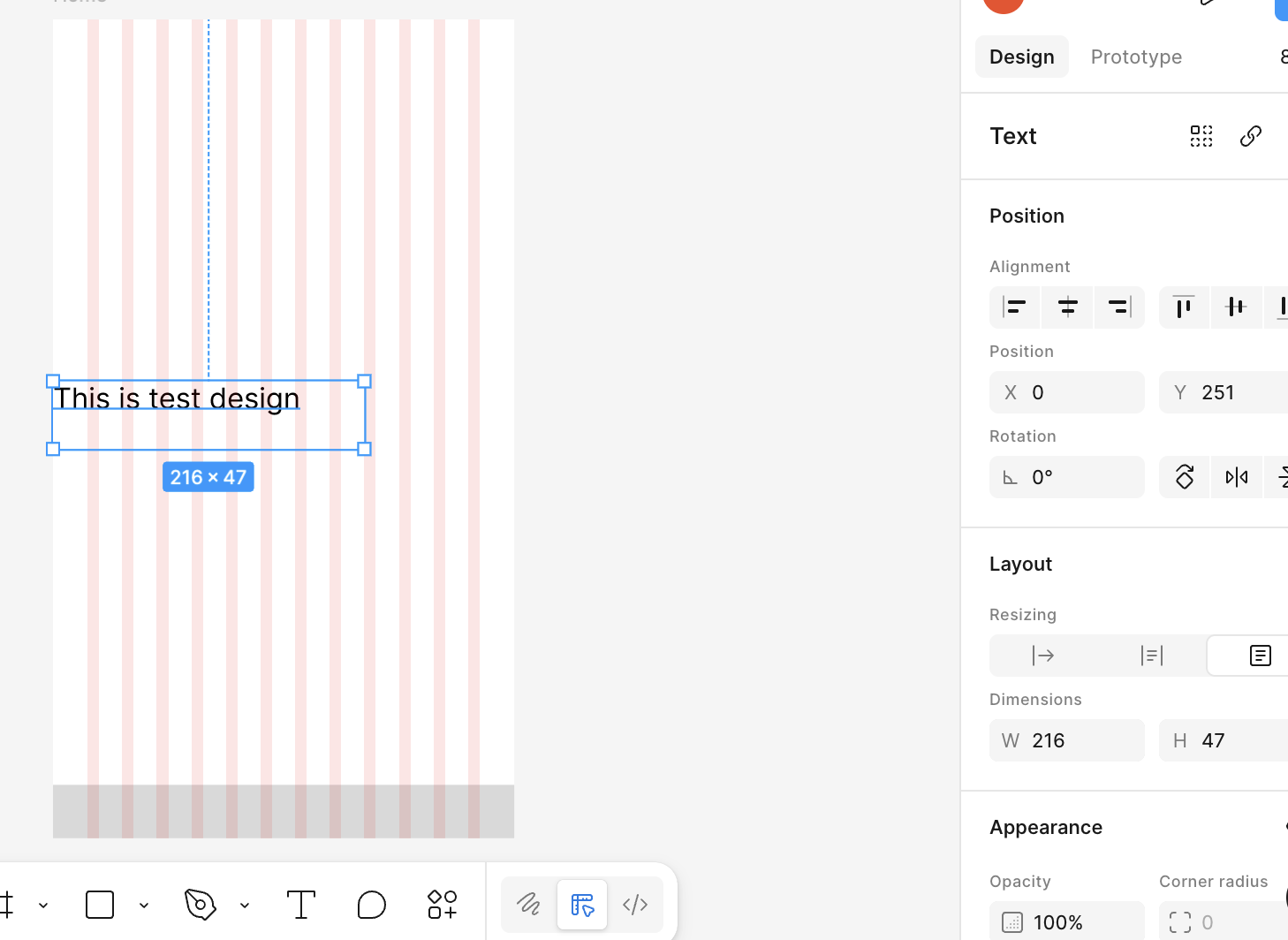

Figmaでの設定方法

テキストを選択 → 右の Line height に数値入力

例:

16px フォント → Line height 24px(=150%)

4. 文字間(Letter spacing)

文字間は、視認性や雰囲気を整えるために使います。

UIの一般指標

本文(14–16px):0〜1%

字幕・小さい文字(12px前後):1~3%

大きい見出し:0%以下でも良い(−1% など)

Figmaでは

Text → Letter spacing

で数値を入力(% か px)できます。

5. 日本語タイポの注意点

✓ 日本語は欧文より“詰まりやすい”ため

→ 行間は少し広め(150%前後)がおすすめ。

✓ フォントの種類によっては縦方向の見え方が違う

→ 見出しは Noto Sans JP Bold

→ 本文は Noto Sans JP Regular

など役割でフォントウェイトを分ける。

✓ UIでは明朝体が読みにくいので避ける(特別な用途を除く)

なるほど、全然意識していなかったけど、見やすくするのですね。納得です。

[android] figmaのデザインのandroidへの落とし方

1. figmaから以下の情報を取得する

🎨 色(Color)

#RRGGBB または RGBA

不透明度(Opacity)

グラデーション

🔤 文字(Typography)

フォント名

サイズ(sp)

行間(lineHeight)

Font Weight

🔲 余白(Spacing)

padding / margin(dp)

コンポーネントの width/height

📐 角丸(Corner Radius)

dp

⭐ シャドウ(Elevation / shadow)

shadow の offset / blur / color

2.ザイントークンとして Android へ落とし込む

Figma の色・文字・spacing 情報をそのままコードに書くのではなく、

“テーマ” として一箇所にまとめる のがプロのやり方

Jetpack Compose のテーマ例(Theme.kt)

object AppColors {

val Primary = Color(0xFF4CAF50)

val Secondary = Color(0xFF03A9F4)

val TextPrimary = Color(0xFF333333)

}

object AppTypography {

val Title = TextStyle(

fontSize = 20.sp,

fontWeight = FontWeight.Bold

)

val Body = TextStyle(

fontSize = 14.sp

)

}

object AppRadius {

val Medium = 12.dp

}

object AppSpacing {

val Small = 8.dp

val Medium = 16.dp

}

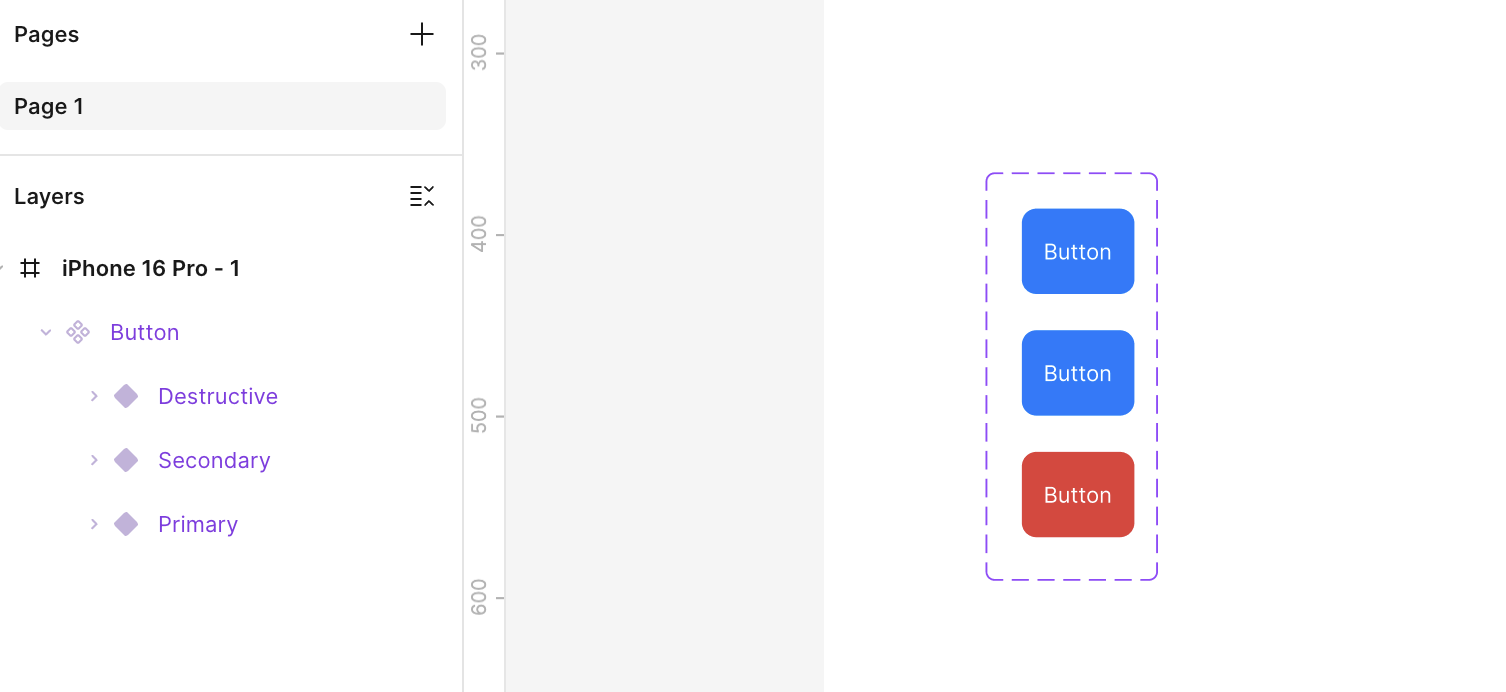

3.Compose の UI 実装(Figma → Compose への変換)

Figma のボタンを例にします。

🎨 Figma のボタン例

幅:200

高さ:48

角丸:12

背景色:#4CAF50

テキスト:白、16sp、Medium

@Composable

fun AppButton(text: String, onClick: () -> Unit) {

Box(

modifier = Modifier

.size(width = 200.dp, height = 48.dp)

.background(AppColors.Primary, shape = RoundedCornerShape(AppRadius.Medium))

.clickable { onClick() },

contentAlignment = Alignment.Center

) {

Text(text, style = TextStyle(color = Color.White, fontSize = 16.sp))

}

}

これをcomposeとして使う

<Button

android:layout_width="200dp"

android:layout_height="48dp"

android:background="@drawable/rounded_button"

android:text="Button"

android:textSize="16sp"

android:textColor="@android:color/white" />

figma アクセスビリティ

Figmaにおける アクセシビリティ(Accessibility) とは、

「誰でも使いやすいデザインをつくるための配慮を、Figma上で設計段階から行うこと」

を指します。

🎯 アクセシビリティとは

アクセシビリティ(Accessibility)は、

障害のある人・高齢者・色覚特性のある人などを含めた すべてのユーザーが使いやすいデザイン にすることを目的としています。

Figmaでは主に ビジュアルと操作の面 でそれを支援します。

🧭 Figmaで配慮すべき主なアクセシビリティ項目

1. 色のコントラスト

テキストと背景の明度差を確保します(WCAG 2.1 準拠)。

通常の文字:コントラスト比 4.5:1以上

大きな文字(18pt以上または太字14pt以上):3:1以上

🔧 Figmaプラグインで確認可能:

“Contrast”

“Able”

“Stark”(有名なアクセシビリティチェックプラグイン)

2. 色だけに頼らない情報設計

色の変化(例:赤=エラー)だけで意味を伝えない。

例)アイコン(⚠️)やテキスト(“Error”)も併用。

状態(有効・無効・警告など)を 形やラベル でも伝える。

3. フォントサイズ・行間

小さすぎる文字は避ける(最低 12〜14pt 推奨)。

行間(line height)は1.4〜1.6倍程度を目安にする。

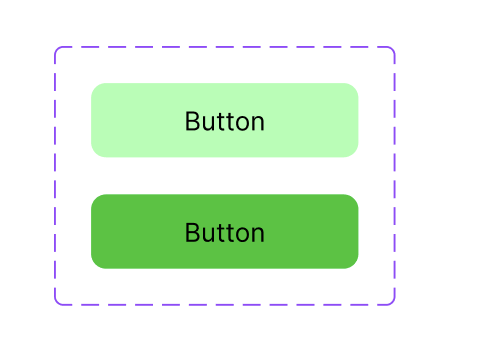

Auto Layout を使うと、テキストが拡大されても崩れにくくなります。

4. キーボード操作・フォーカスの可視化(UI設計段階で)

クリックだけでなく、Tabキー操作 で要素を辿れる設計を意識。

フォーカス時に**明確なハイライト(アウトラインや影)**をデザインしておく。

5. 音声リーダー(スクリーンリーダー)対応を意識

Figma上では直接読み上げ設定はできませんが、

ボタンやリンクに 明確なテキストラベル を付ける

意味のあるコンポーネント名 を使う(例:「btn_submit」ではなく「Button / Primary」など)

開発者が読み上げラベルを設定しやすくなります。

6. レスポンシブ対応・レイアウトの柔軟性

Auto Layout と Constraints を活用し、

画面サイズが変わっても情報が欠けないようにする。

テキスト量が増えてもボタンが崩れない設計に。

7. テキストコントラスト・シミュレーション

🔧 プラグイン “Sim Daltonism” や “Contrast” を使うと、

色覚特性(赤緑・青黄など)での見え方を確認可能。

🧩 Figmaでの実践例

ボタンコンポーネント に対して:

ホバー・フォーカス・無効状態をそれぞれVariantで定義

コントラスト比を4.5:1以上に調整

テキストラベルを付け、アイコンだけのボタンは避ける

フォーム では:

入力欄のエラー時に、赤色+メッセージ+アイコンで通知

必須項目には「*」とテキスト補足を併用

💡 まとめ

項目 目的 Figmaでの対応方法

コントラスト 見やすくする Contrastプラグインなどで確認

色依存を避ける 意味を正確に伝える 形・テキストも併用

テキストサイズ 読みやすく 最低12〜14pt、line-height 1.5倍

フォーカス可視化 操作性を確保 Hover/Focus variantで表現

名前付け スクリーンリーダー補助 意味のあるレイヤー・コンポ名に

[Figma] 運用ワークフロー

デザインを作る → 管理する → 共有する → 修正する → 開発に渡す

という 一連の作業の流れ(やり方のルール)

Figma運用ワークフローの全体像(超シンプル版)

フェーズ 目的 Figma上で行うこと

1. 設計 構造や動線を決める ワイヤーフレーム、画面遷移の整理

2. デザイン制作 UIを作る コンポーネント作成、スタイル適用

3. デザインシステム管理 統一性を保つ Color / Text / Components / Icons の共通化

4. プロトタイプ 画面遷移や動きを再現 Prototype でリンク & アニメーション設定

5. 開発へのハンドオフ エンジニアへの受け渡し Inspect / Export / コンポーネント仕様共有

6. 運用・改善 修正やアップデート コンポーネント更新 → 自動反映

構成例

/ 00_Foundation ← 色 / 文字 / グリッド / アイコン

/ 01_Components ← ボタン / 入力欄 / ナビ / 共通パーツ

/ 02_Patterns ← カード / リスト / モーダルなど UIブロック

/ 03_Screens ← 実際の画面デザイン

/ 04_Prototype ← 動きと遷移確認

/ 99_Archive ← 古いもの、破棄予定

UX設計 ワイヤーフレーム、情報設計、遷移図

UIデザイナー コンポーネント作成、スタイル管理、画面デザイン

エンジニア InspectでCSS確認、コンポーネント仕様反映

PM / クライアント プレビューで確認、コメントでレビュー

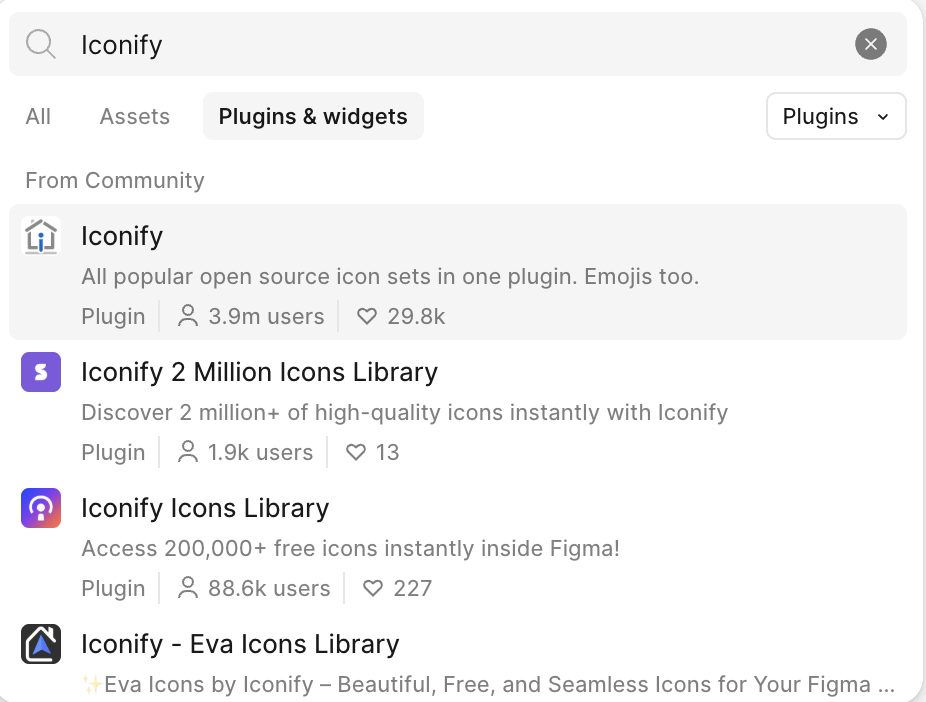

[Figma] プラグインの使い方

プラグインにIconifyを追加する

これで使える様になる

おおお、すげえ

プロのデザイナーが使ってる要素 なぜ見た目が洗練されるか

Auto Layout 余白と整列が自動、崩れない

Components + Variants デザインが統一される

Plugins 複雑な形やアイコンを一瞬で用意できる

Vector Editing + Boolean 独自の形が作れる

プロは素人ではなぐらいの洗練されたものを作りますね。

[Figma] 開発者への共有

🧩 1️⃣ ハンドオフ前の準備(5分)

まず、開発者が見やすいように整理します:

各画面(Frame)にわかりやすい名前をつける

例:Login, Home, Profile

不要なレイヤーやテスト用要素を削除

コンポーネントやスタイルを整備(色・文字スタイルを登録済みにしておく)

💡Tip:命名規則を統一(例:btn/primary, text/titleなど)

🧭 2️⃣ 「Inspect(検査)」タブを開く(10分)

任意のオブジェクト(ボタン・テキストなど)を選択

右サイドバーのタブを切り替え:

Design

Prototype

👉 Inspect(検査)

すると以下の情報が自動で表示されます👇

項目 内容

Position / Size X, Y 座標・幅・高さ

Typography フォント、サイズ、行間、文字間、太さ

Color カラーコード(HEX / RGBA)

Border / Radius / Shadow 枠線や角丸、影など

CSS / iOS / Android コード 各環境での実装用コード

例:

button {

background-color: #FAF0E6;

border-radius: 8px;

font-family: "Inter";

font-size: 16px;

padding: 12px 20px;

}

開発者はここを直接コピーできます ✨

🖼 3️⃣ 画像やアイコンの「書き出し」設定(10分)

書き出し対象の設定

アイコンや画像レイヤーを選択

右パネル下部の Export セクション → + をクリック

出力形式を選択:

PNG(汎用的)

SVG(アイコンなどベクター)

JPG(写真など)

PDF(印刷・資料用)

書き出しサイズの調整

倍率を設定できます:

1x(標準)

2x(Retina対応)

3x(高解像度)

💡Tip:iOSやAndroidアプリ用では 1x / 2x / 3x をまとめて出すことが多いです。

🪄 4️⃣ 開発者との共有(10分)

開発者モードで共有(最も便利!)

右上の 「Dev Mode( アイコン)」 をクリック

リンク共有(右上の「Share」ボタン)

開発者にリンクを渡すだけでOK!

👀 開発者は:

Inspect情報を閲覧できる

画像・SVGをダウンロードできる

コードスニペットをコピーできる

※ 開発者は 無料Figmaアカウントでも閲覧可能(編集は不可)

🧾 5️⃣ 書き出しファイルの確認(10分)

選択したレイヤーを Command + Shift + E(Mac)または Ctrl + Shift + E(Win)

書き出し先を選択して保存

💡書き出し後にファイル名を自動で付けたい場合は:

レイヤー名を「icon/home」などにしておくと、書き出し時にフォルダ構造風に出力されます

⚙️ 6️⃣ チェックポイント(5分)

✅ Inspectで正しくスタイル情報が見えるか

✅ Export設定が正しく(PNG / SVG)されているか

✅ 開発者がDev Modeリンクでアクセスできるか

[Figma]列グリッドと制約

多少慣れてきました。

grid, constraint, autolayoutはcssやbootstrapでもよく出てくる概念ですね。

colorとかそういうのをもう少し勉強したい気がするが、まぁいいか。

[Figma] 画面遷移の設定

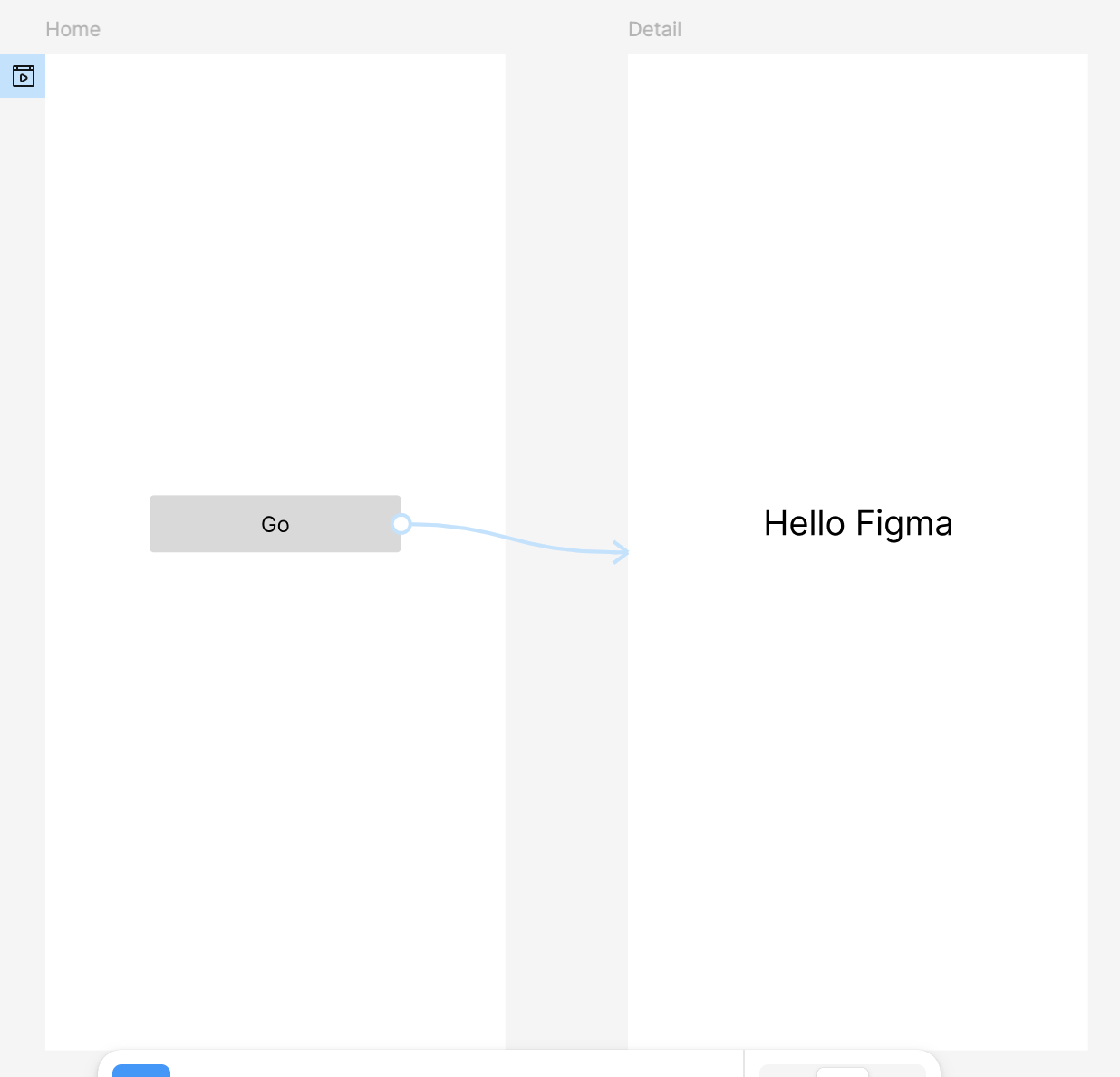

① 画面(Frame)を2つ作る

② ボタンを置く

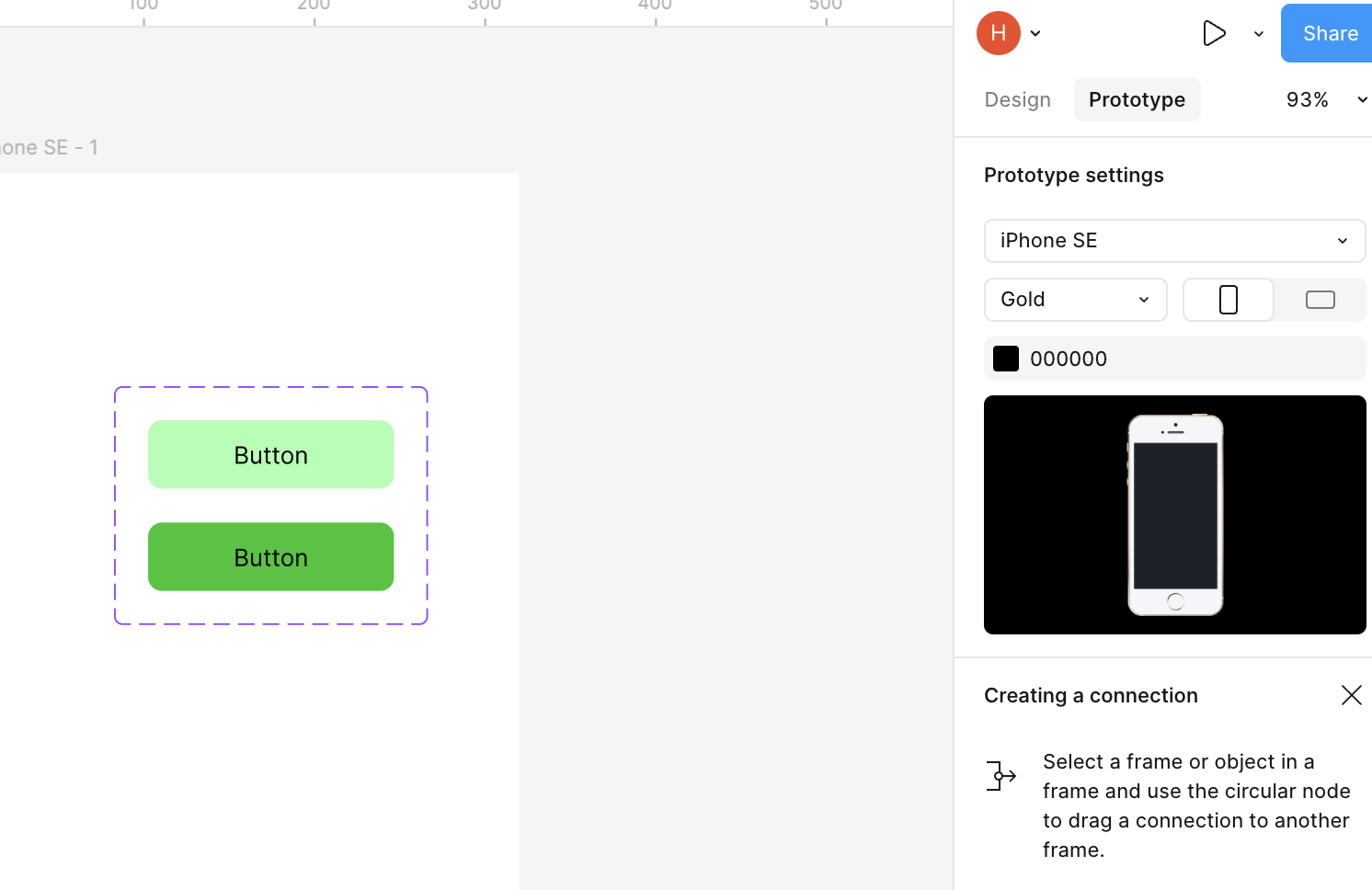

③ Prototypeモードに切り替える

④ 画面をつなぐ

Designの中にフレームが一つだけでしたが、複数フレームを置いて、Prototypeモードで繋げるのですね。なるほど!

[figma] Motion / Interaction(アニメーション・状態変化)

1. Motion / Interaction の概念理解

Figmaでの「モーション」「インタラクション」は以下の2つを組み合わせて作る

– Variant(状態): デザイン上の“見た目の変化”, Default / Hover / Pressed など

– Prototype(遷移・動き): 状態や画面を“動的につなぐ”, クリックで次の画面へ、ホバーで色変化など

prototypeのプレビューでoverlayすると、画面が切り替わる

おおおおおおおお、すげぇええええええええ

ちょっと世界観変わったぜ!