## pdfの準備

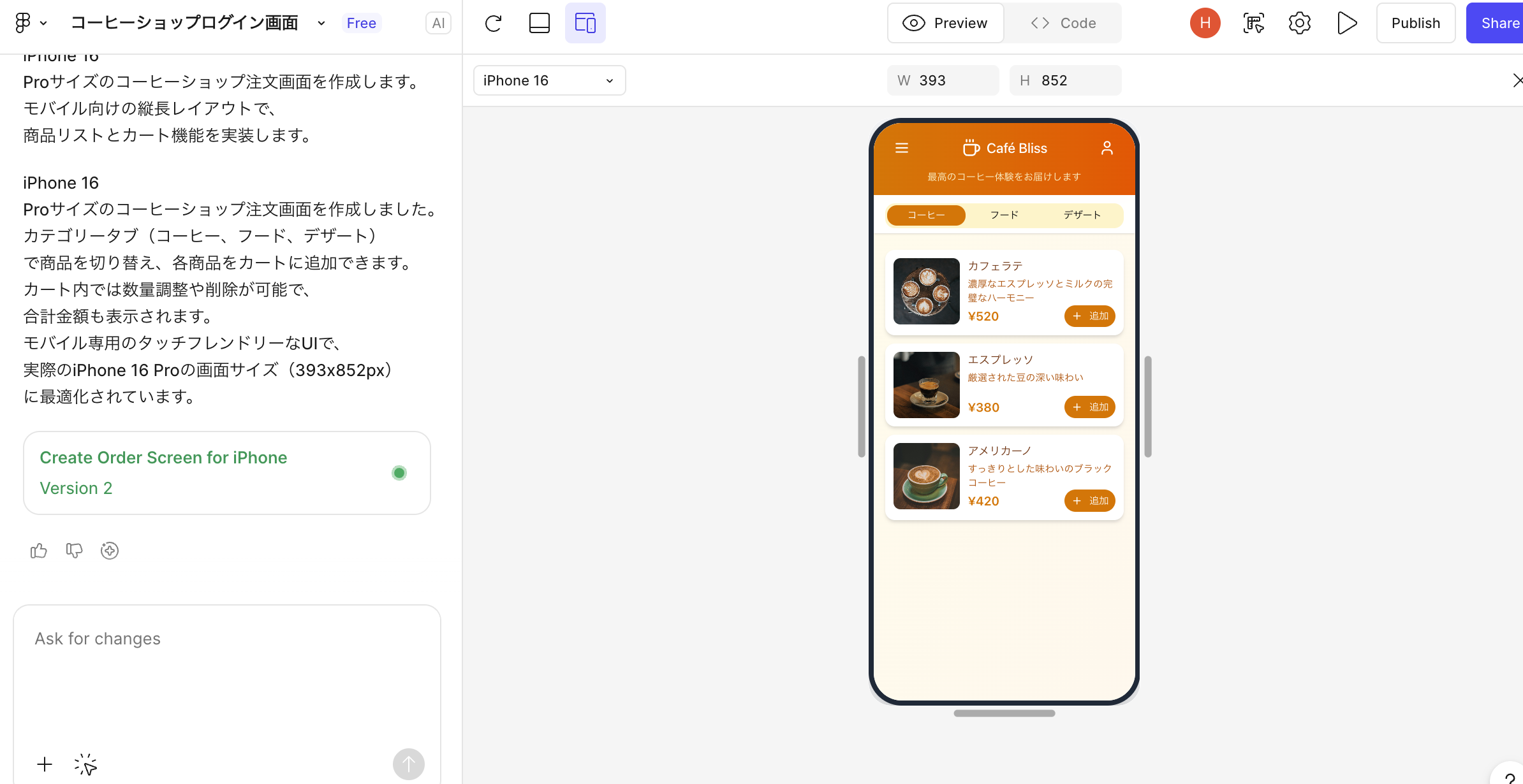

skyworkで適当にpdfを作成する(geminiではpdf出力ができなかったので)

「OpenAIのエンジニアブログとはどんな内容が書かれていますか?サマリーをまとめてpdfで出力してください」

## GCP準備

– APIの有効化: 「Document AI API」を有効化する

– プロセッサの作成:

Document AI の管理画面へ行く。

「プロセッサを作成」をクリック。

「フォームパーサー (Form Parser)」 を選択して作成。

作成後に表示される 「プロセッサID」 をメモしておく。

– 認証: サービスアカウントキーを設定

$ pip3 install google-cloud-documentai

from google.cloud import documentai

from google.oauth2 import service_account

def quickstart_document_ai(project_id, location, processor_id, file_path):

# 1. クライアントの初期化

credentials = service_account.Credentials.from_service_account_file("***.json")

client = documentai.DocumentProcessorServiceClient(credentials=credentials)

# 2. プロセッサのリソース名を作成

name = client.processor_path(project_id, location, processor_id)

# 3. ファイルを読み込む

with open(file_path, "rb") as image:

image_content = image.read()

# 4. リクエストの構成

raw_document = documentai.RawDocument(content=image_content, mime_type="application/pdf")

request = documentai.ProcessRequest(name=name, raw_document=raw_document)

# 5. 処理の実行

result = client.process_document(request=request)

document = result.document

# 6. 抽出されたテキストの表示

print(f"Document processing complete.")

print(f"Text content: {document.text[:100]}...") # 最初の100文字を表示

# 設定値

PROJECT_ID = "***"

LOCATION = "us" # または "eu"

PROCESSOR_ID = "***"

FILE_PATH = "test.pdf"

quickstart_document_ai(PROJECT_ID, LOCATION, PROCESSOR_ID, FILE_PATH)

$ python3 document.py

WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR

E0000 00:00:1769899191.780692 1445134 alts_credentials.cc:93] ALTS creds ignored. Not running on GCP and untrusted ALTS is not enabled.

Document processing complete.

Text content: OpenAI エンジニアブログの動向分析レポ

ート

作成日: 2026年1月31日

1. 要約

本レポートは、OpenAlの公式エンジニアブログ(Developer Blog)で公開された2025年の…

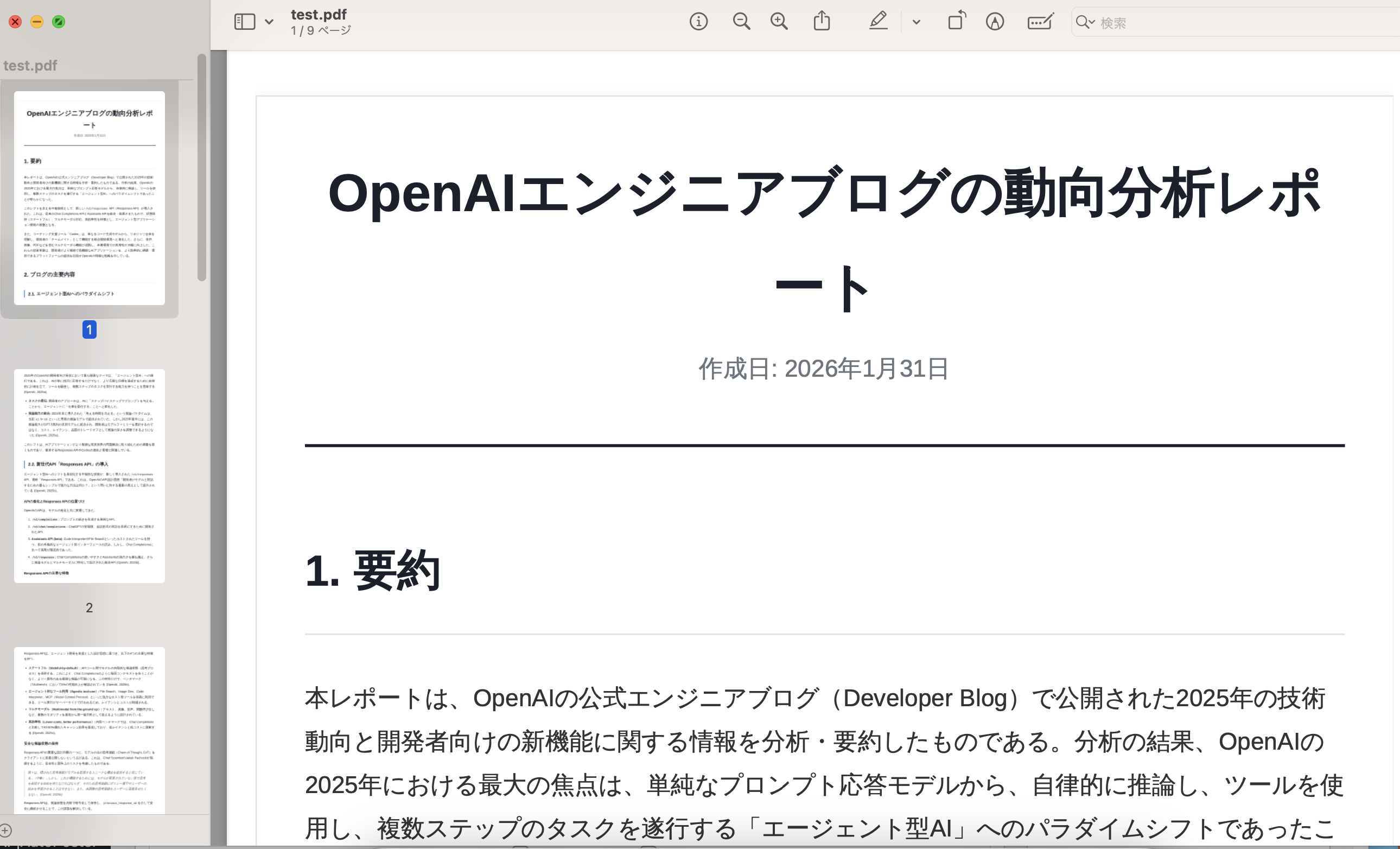

元のPDF

改行まで正確に読み取れていますね。